後期高齢者医療制度 保険料

保険料

2年に1度の保険料の見直しが行われ、令和6年度・令和7年度の保険料は以下のとおりです。

均等割額は5万3,420円から5万6,340円に、所得割の算定に使う保険料率は10.46%から10.95%に、また、一人当たりの保険料の年間限度額は66万円から80万円に改定されました。

皆様の保険料額は、毎年7月以降に郵送でお知らせします。

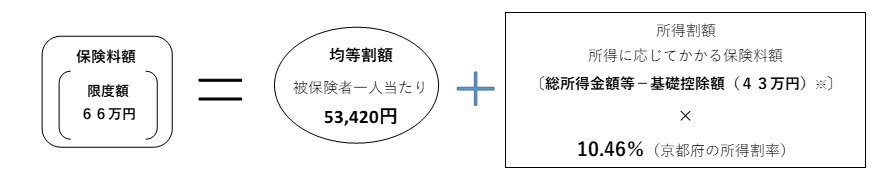

1.保険料の計算方法(令和6・7年度)

後期高齢者医療制度では、すべての被保険者の方に保険料を負担していただきます。保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額で、個人ごとに計算されます。

※基礎控除額とは、すべての方に適用される「所得控除」のことで43万円となります。合計所得金額が2400万円を超える場合は、段階に応じて控除額が異なります。

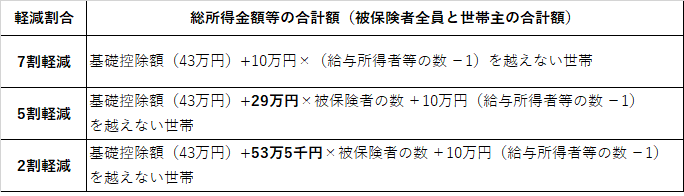

2.保険料の軽減措置

均等割額の軽減

所得の低い方は、世帯(被保険者全員と世帯主)の所得の合計に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。所得の判定対象は、被保険者全員と世帯主となります。(世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減判定対象となります。)

・ 年金収入があり公的年金等控除を受けた65歳以上の人については、公的年金等に係る所得金額から、さらに15万円が控除されます。

・ 専従者給与(控除)及び譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。

・ 軽減判定は、賦課期日(原則4月1日。年度途中に資格取得した場合は資格取得日)時点の世帯状況により行います。

被扶養者であった方の軽減措置

後期高齢者医療制度加入の前日まで会社の健康保険や協会けんぽ、共済組合の被扶養者であった方は、保険料の所得割額はかかりません。また、均等割額は資格取得後2年間に限り5割軽減されます(国民健康保険や国民健康保険組合の加入者は該当しません)。

低所得による均等割額の軽減にも該当する場合は、軽減割合の大きい方が適用されます。

3.保険料の減免

以下のような特別な理由がある場合、保険料を減免できることがあります。(申請が必要です。)

1. 災害により、居住する住宅・家財その他の財産に著しい損害を受けた場合

2. 世帯主の死亡、疾病等または事業の休廃止、失業等で著しく所得が減少した場合

3. 刑事施設等に2ヵ月以上拘禁された場合

4. 被爆者手帳の交付を受けている場合

なお、医療機関の窓口でお支払いいただく一部負担金についても、災害等特別な事情により支払が困難な場合は、減免できることがあります。(申請が必要です。)

4.保険料のお支払い方法

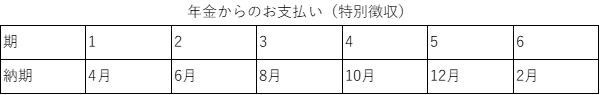

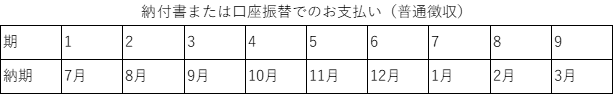

保険料のお支払い方法には2つの種類があり、特別徴収の対象となる年金の年額によって、お支払い方法が違います。

対象年金の年額が18万円以上の人は、原則保険料を年金からお支払いいただきます。【特別徴収】

また、対象年金の年額が18万円未満の人や、18万円以上であっても、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合算して年額の2分の1を超える場合などには、口座振替や納付書によりお支払いいただけます。【普通徴収】

年金からのお支払いを口座振替に変更することができます。

保険料のお支払い方法を、年金からのお支払い(特別徴収)から、希望により口座振替に変更する事が出来ます。(お支払い方法により、年間の保険料額は変わりません。)

口座振替を希望される場合は、窓口で手続きが必要です。(年金からのお支払いを継続される場合は、手続きの必要はありません。)

※振替口座の登録がない場合は、銀行での手続きが必要です。

■お手続きに必要なもの

・振替口座の預金通帳

・振替口座のお届け印

・後期高齢者医療資格確認書又はマイナ保険証

■代理の人が窓口に来られる場合は、次の書類等も必要です。

・代理の人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・代理の人の認印(朱肉を使用するもの)

納期について

納付期日は年金支給日

納付期日および口座振替日は、各納期の末日(末日が土・日・祝日の場合は翌営業日)

保険料は納期内に納めましょう

特別な事情がないのに保険料を滞納していると、督促や催告を行うことになります。この場合、督促手数料を併せて納めていただくことになります。

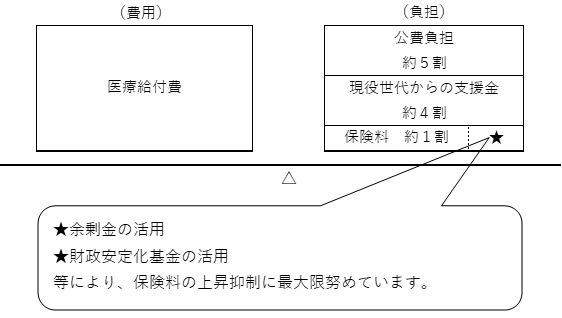

5.費用負担の内訳について

後期高齢者医療制度は、世代間で負担を分かち合い、支え合う仕組みになっています。

医療給付に係る費用の約5割は公費負担、約4割は現役世代からの支援金で賄われ、残り約1割が被保険者の方の保険料です。

保険料はすべての被保険者の方に負担していただいています。

この記事に関するお問い合わせ先

〒610-0289

京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6610 ファックス:0774-88-3231

更新日:2023年07月10日