○宇治田原町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治田原町法定外公共物管理条例(平成17年宇治田原町条例第10号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

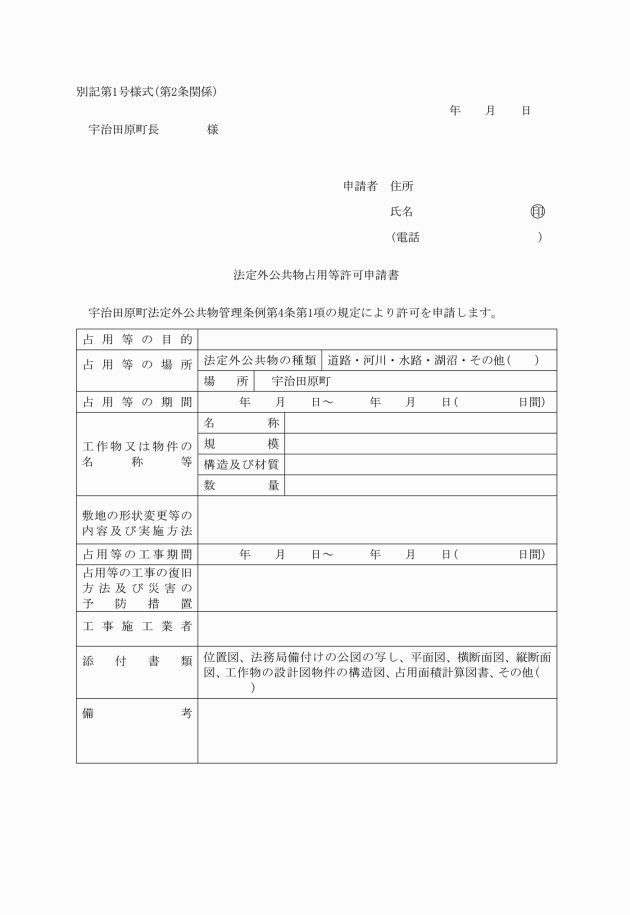

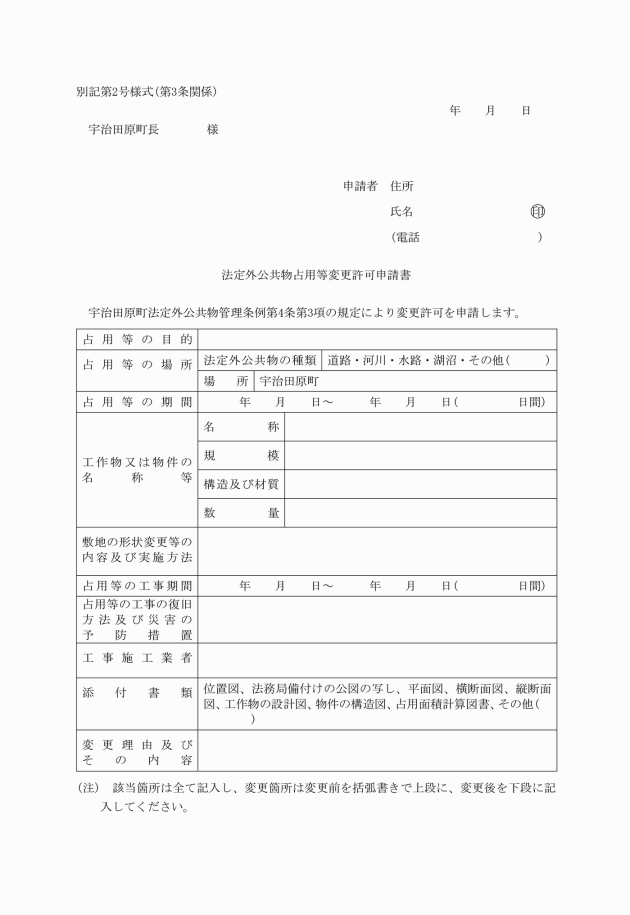

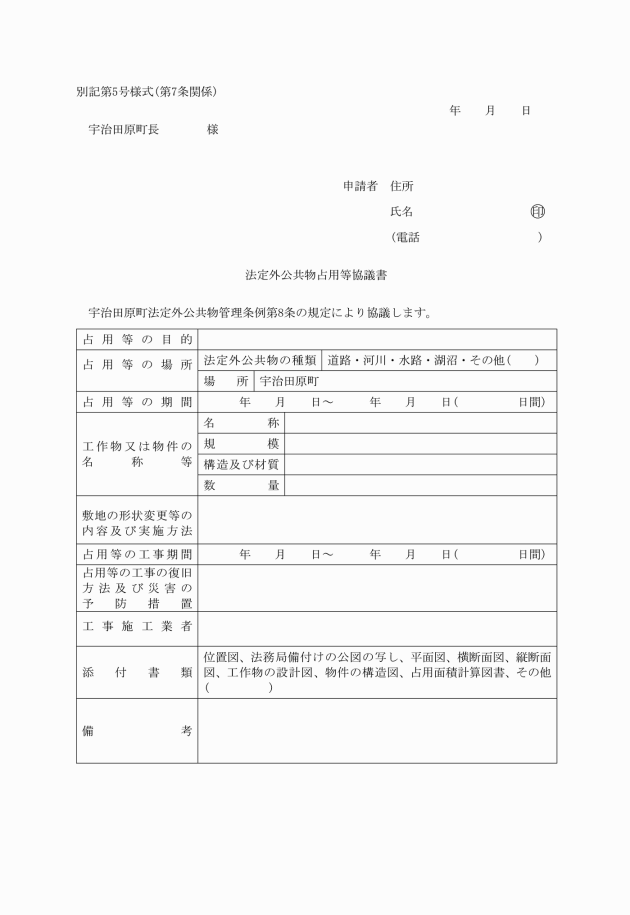

2 前項の申請書には、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。

(1) 位置図(縮尺10,000分の1以上)

(2) 法務局備付けの公図の写し(着色済)

(3) 実測平面図及び横断面図(250分の1以上。ただし山間部にあっては500分の1以上)

(4) 河川の占用等の場合にあっては、実測縦断面図(縦縮尺100分の1以上及び横縮尺500分の1以上)

(5) 工作物の設計図又は物件の構造図(縮尺100分の1)

(6) 占用面積計算図書

(7) 許可の申請に係る行為に関し、他の行政庁の許認可の処分を受けているときは当該処分を受けていることを証する書類

(8) その他町長が必要と認める図面又は書類

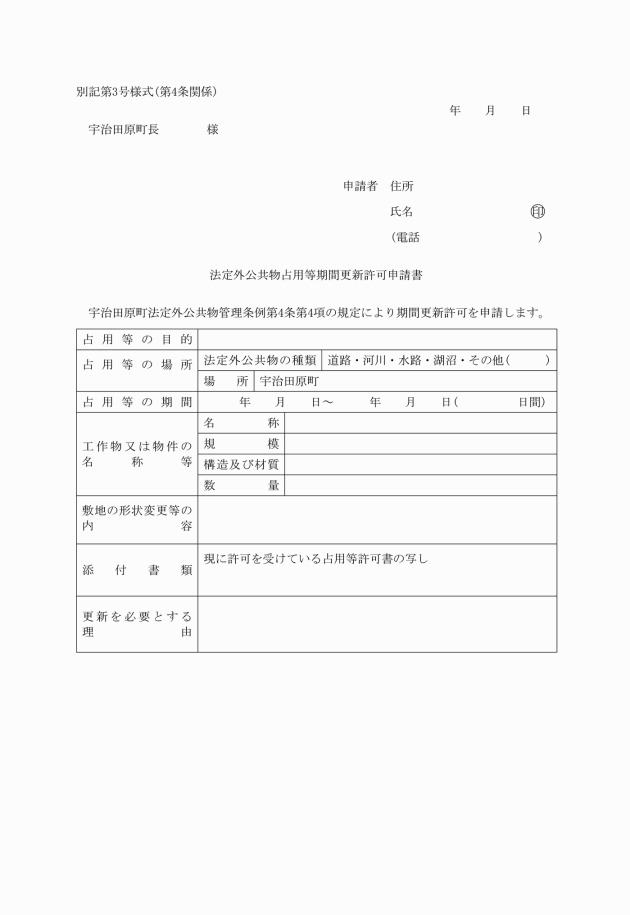

2 前項の申請書には、期間更新前の許可書の写しを添付するものとする。

(許可基準)

第5条 条例第5条の規定による許可基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 占用等の期間は、次に掲げるとおりであること。

ア 電柱、電線、公衆電話所、水管、電線管及びガス管については、5年以内

イ その他の占用等については、3年以内

(2) 占用等に係る工作物又は物件の構造及び設置位置については、法定外公共物の機能が維持される範囲内であること。

(3) 流水の使用においては、河川及び水路の最低維持水量又は既存の水利に影響を及ぼさない量の範囲内であること。

(4) 産出物の採取及び敷地の形状変更においては、景観及び環境の悪化又は土砂の流出その他の災害の発生が予測されない範囲であること。

(5) 河川に係る占用等の工事の期間は、水害等の災害が発生する可能性が予測される時期が除かれていること。ただし、水害等の災害の発生に対する十分な予防措置がなされていると判断される場合は、この限りでない。

(6) 占用等の工事における復旧方法が、当該工事の影響範囲を含めて原形に復旧されるものであること。

(7) 河川に工作物又は物件の設置を行う場合は、水流の変化等による災害が発生しないように、その周囲がコンクリートブロック等で補強されていること。

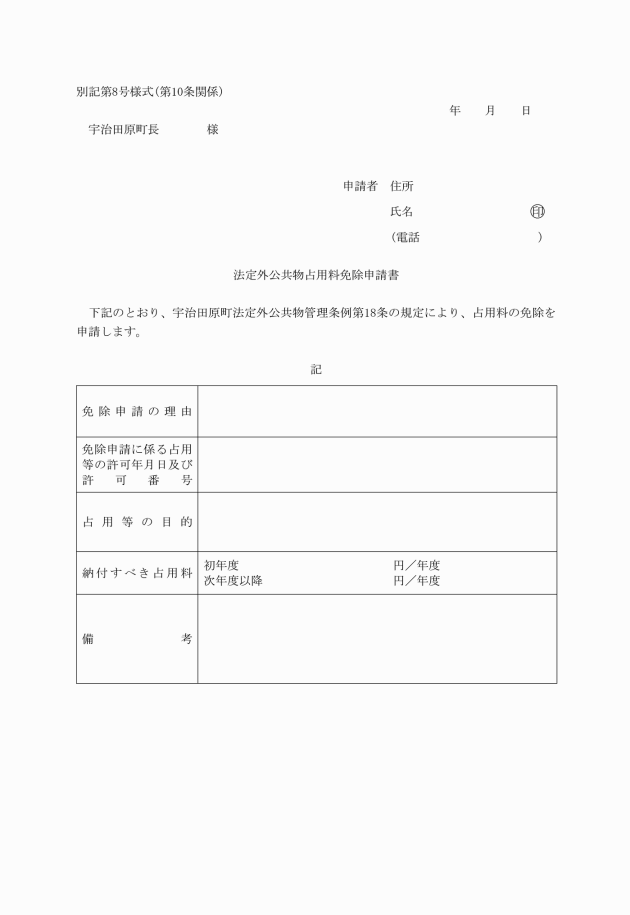

(占用料の免除)

第10条 条例第18条第1項第2号で定める理由は、占用等が公共の福祉を目的とする事業で、町長が特に認めたものである場合とする。

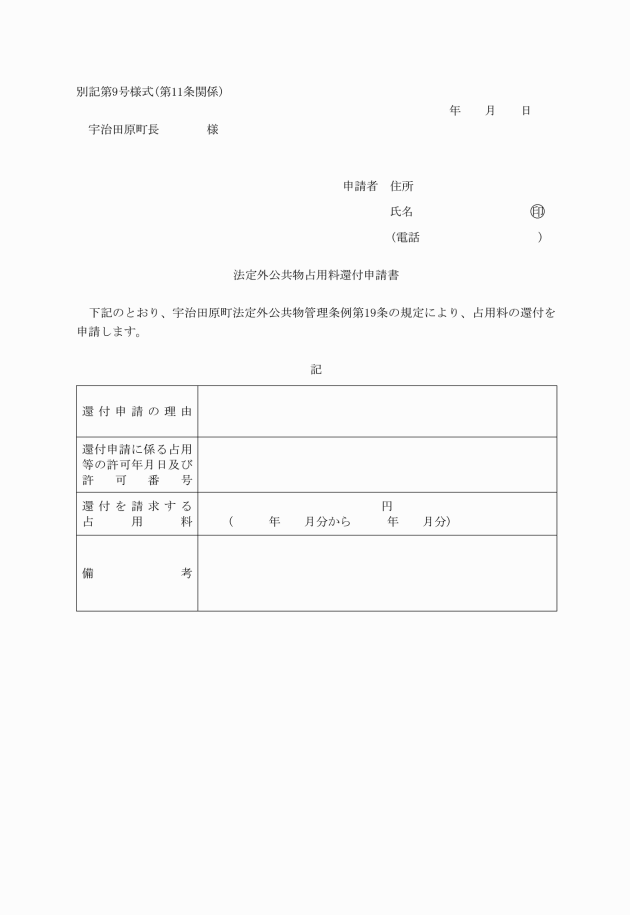

(占用料の還付)

第11条 条例第19条ただし書の規定による占用料の還付は、法定外公共物占用料還付申請書(別記第9号様式)を町長に提出して行うものとする。

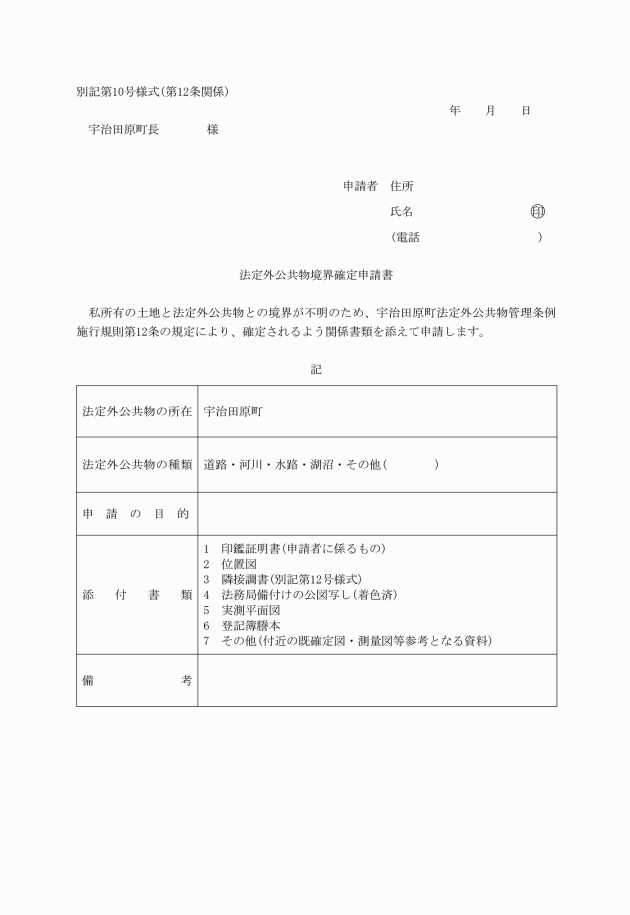

(境界確定)

第12条 法定外公共物の境界確定は、町長又は隣接土地所有者の申請により隣接土地所有者と協議の上行うものとする。

2 前項の規定により協議が調ったときは、書面により確定された境界を明らかにするものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 法定外公共物の種類及び所在地

(3) 境界確定の目的

4 前項の法定外公共物境界確定申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

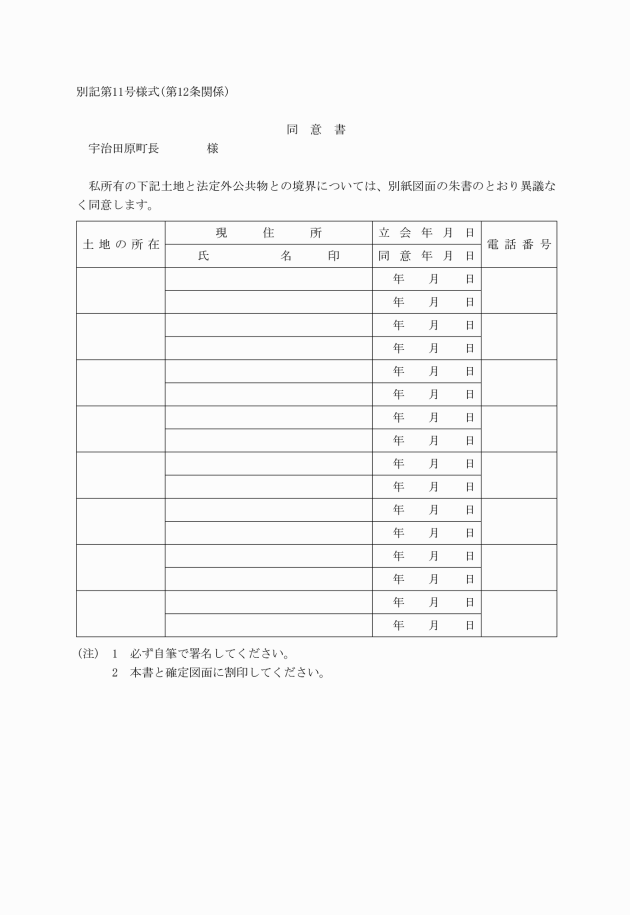

(1) 境界を確定しようとする法定外公共物に隣接する土地の所有者の同意書(別記第11号様式)

(2) 印鑑証明書(申請者に係るもの)

(3) 位置図(縮尺10,000分の1以上)

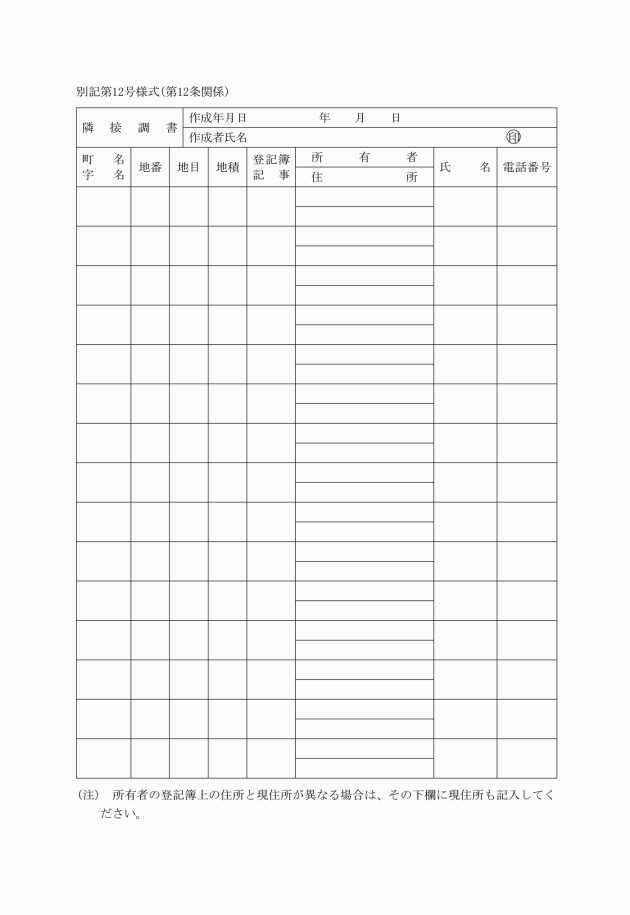

(4) 隣接調書(別記第12号様式)

(5) 法務局備付けの公図の写し(着色済)

(6) 実測平面図(250分の1以上。ただし山間部にあっては500分の1以上)

(7) 登記簿謄本(境界を確定しようとする法定外公共物に隣接する全ての土地に係るもの)

(8) その他町長が必要と認める図面又は書類

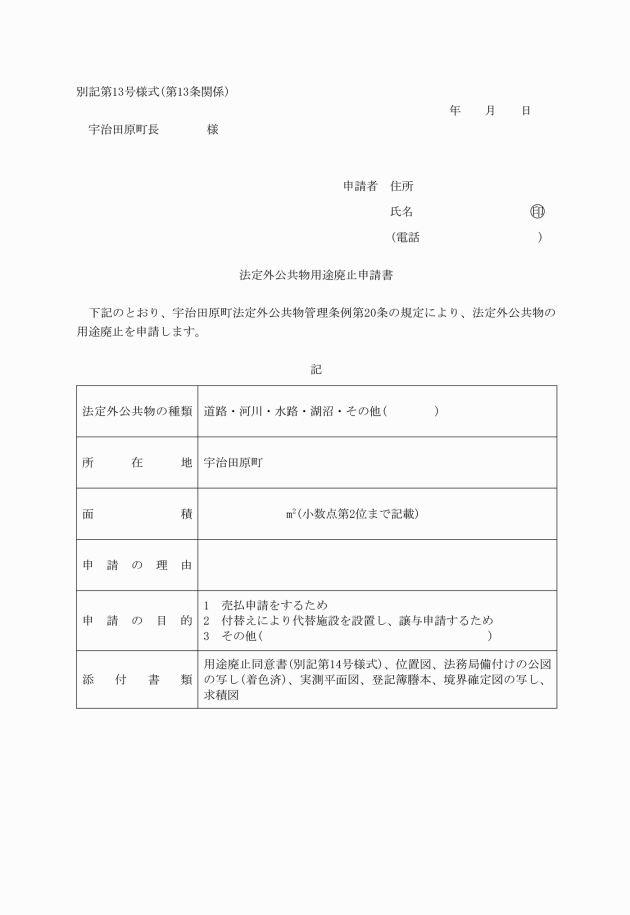

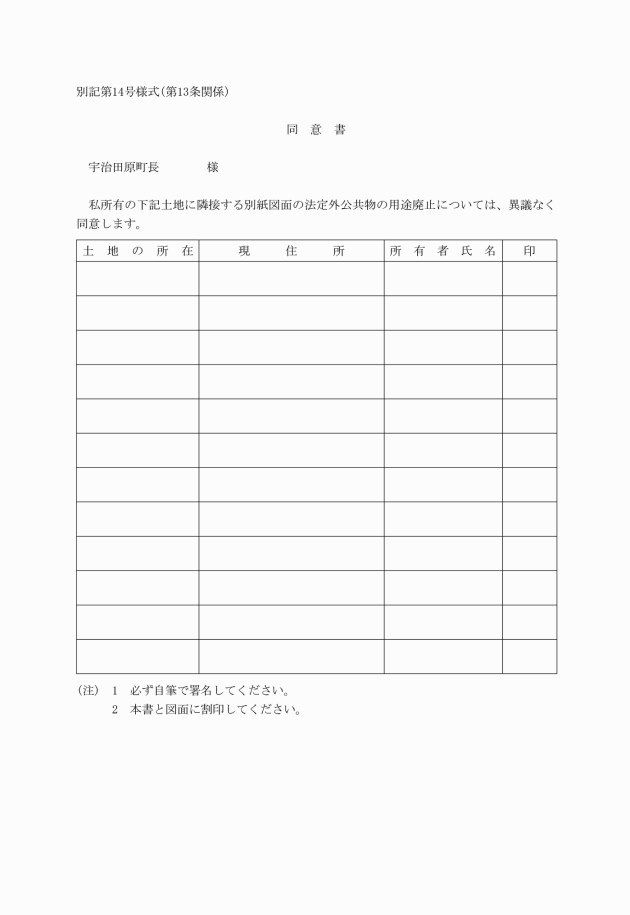

(1) 用途を廃止しようとする法定外公共物に隣接する土地の所有者及び町長が必要と認める利害関係人等の同意書(別記第14号様式)

(2) 位置図(縮尺10,000分の1以上)

(3) 法務局備付けの公図の写し(着色済)

(4) 実測平面図(250分の1以上。ただし山間部にあっては500分の1以上)

(5) 登記簿謄本(用途を廃止しようとする法定外公共物の敷地及び隣接するすべての土地に係るもの)

(6) 境界確定図の写し(原本を証する旨の記載のあるもの)

(7) 求積図(縮尺250分の1以上)

2 第1項の申請書及び添付書類の提出部数は、2部(うち1部は、写しとする。)とする。

附則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。