○宇治田原町住民基本台帳ネットワークシステム事務取扱要綱

平成15年8月22日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。以下「省令」という。)及び住民基本台帳事務処理要領(平成15年総行市第204号。以下「要領」という。)に規定する住民基本台帳事務のうち、住民基本台帳ネットワークシステムに関する手続について、必要な事項を定めるものとする。

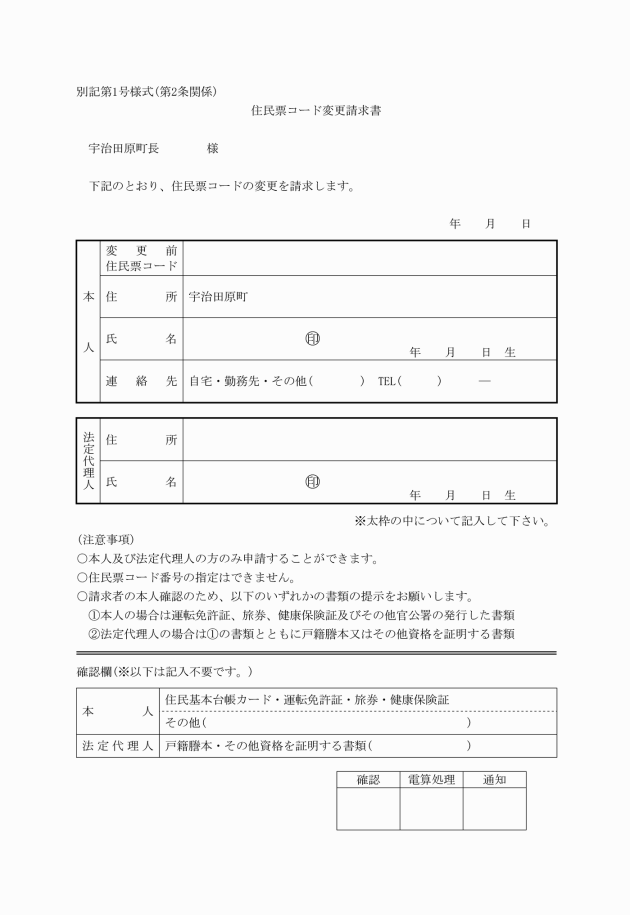

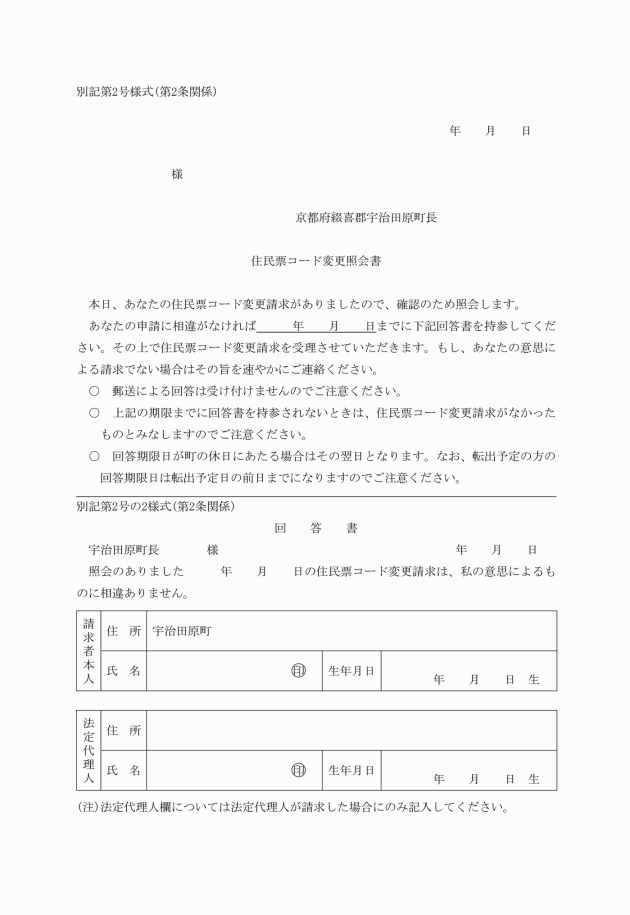

(住民票コードの変更請求)

第2条 法第30条の3第1項に規定する住民票コードの記載の変更を請求する者(以下「変更請求者」という。)は、住民票コード変更請求書(別記第1号様式。以下「変更請求書」という。)により、自ら町長に請求しなければならない。

2 変更請求者は、やむを得ない理由により自ら出頭できないときは、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)、運転免許証、旅券、健康保険証その他法律若しくはこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しを添付の上、変更請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6号に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2号に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により町長に請求することができる。

(1) 住基カード

(2) 運転免許証、旅券、健康保険証その他法律若しくはこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該請求者が本人であることを確認するため、町長が適当と認めるもの

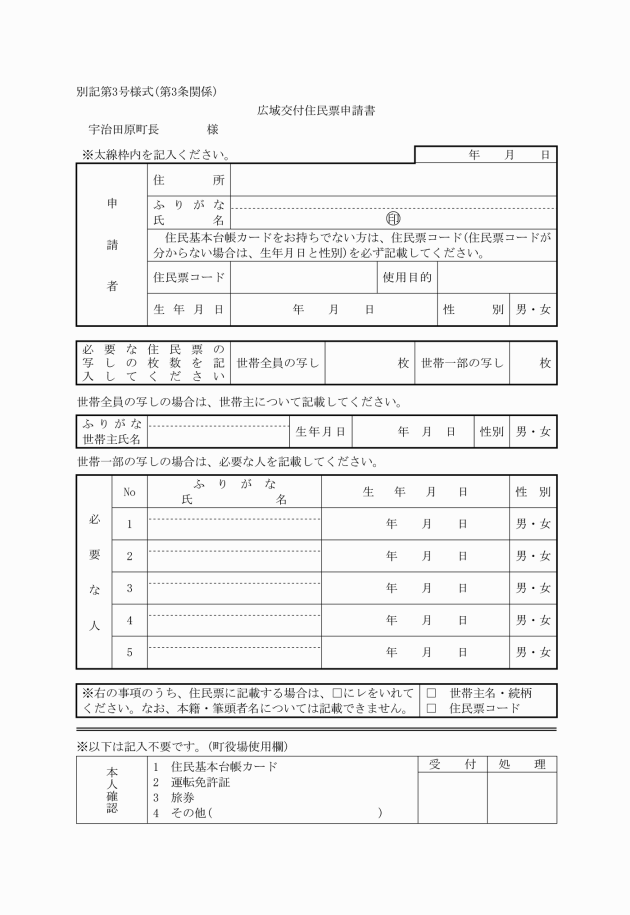

(住民票の写しの広域交付)

第3条 法第12条の2第1項に規定する住民票の写しの交付の特例にかかる申請は、広域交付住民票申請書(別記第3号様式)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、自己又は自己と同一の世帯に属する者のみができ、委任された者及び代理人については、これを認めない。

(1) 住基カード(有効な期間内でカード運用状況が運用中であるものに限る。)(以下「有効な住基カード」という。)

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号のほか官公署の発行した免許証、許可証又は資格証明書等であって本人の写真が貼付されたもの

4 本町の住民は、本町において広域交付住民票の写しの交付を受けることができない。

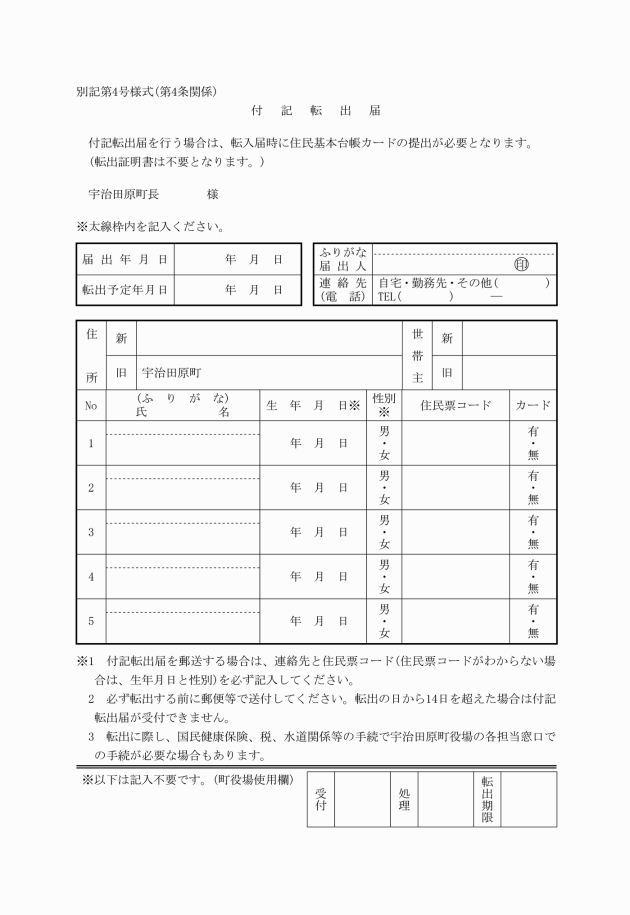

(転入転出手続の特例)

第4条 法第24条の2第1項及び第2項に規定する有効な住基カードの交付を受けている者(以下「カード登録者」という。)等に関する届出の特例に関する届出で、同一の世帯に属する者の全部又は一部が同時に転出する場合であって、そのうちカード登録者がある場合に限り、あらかじめ又は転出した日から14日以内に限り郵便等により町長に付記転出届(別記第4号様式)をすることができる。

2 同一の世帯に属する者の全部又は一部が同時に転出する旨の付記転出届をした後、その者のうちカード登録者がある場合に限り、転出届にかかる者の一部について、最初の転入届を受理することができる。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、通常の転出届と同様、転出地の窓口に転出証明書又は転出証明書に準ずる証明書の交付を受けるために出向かなくてはならない。

(1) 第1項の期間を経過した日以後に届出があった場合

(2) 同時に転出する同一の世帯に属する者の全部又は一部のうちにカード登録者がないにもかかわらず届出があった場合

(3) 有効な住基カードを持っていない場合

(4) 転出の予定年月日から30日を経過した日又は転入をした日から14日を経過した日のいずれか早い日以後にする場合

(5) カード登録者がある場合でも、最初の転入届をしなかった者がその後に転入届をする場合

4 本町で付記転出後に最初に行う転入届は、有効な住基カードを提示し、暗証番号の照合で異動者本人であることが確認できた場合に、受理するものとする。同一世帯に属する者が、異動者本人の有効な住基カードを提示し、暗証番号の照合ができた場合も同様とする。

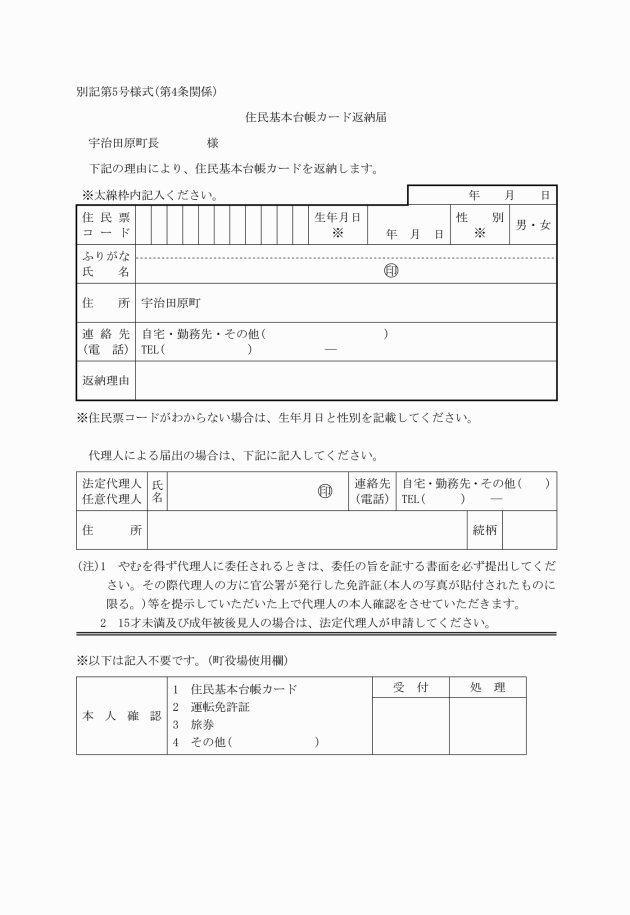

5 町長は、政令第30条の23第3項の規定により、本町が最初の転入届をした者の転入地である場合、有効な住基カードについて、住民基本台帳カード返納届(別記第5号様式。以下「返納届」という。)を添えて返納させるものとする。

(住基カードの様式及び規格)

第5条 住基カードの様式及び規格は、省令第38条別記様式第1及び別記様式第2(以下「様式2」という。)に定めるものとする。

2 住基カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)から点字エンボスを施す旨の申請があった場合は、これを受理するものとする。

(住基カードの交付資格)

第6条 住基カードの交付を受けることができる者は、法第30条の44第1項に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 住基カードの交付を受けている者は、再交付申請及び有効期間内交付申請を除き、重ねて住基カードの交付を受けることができない。

(住基カードの交付申請)

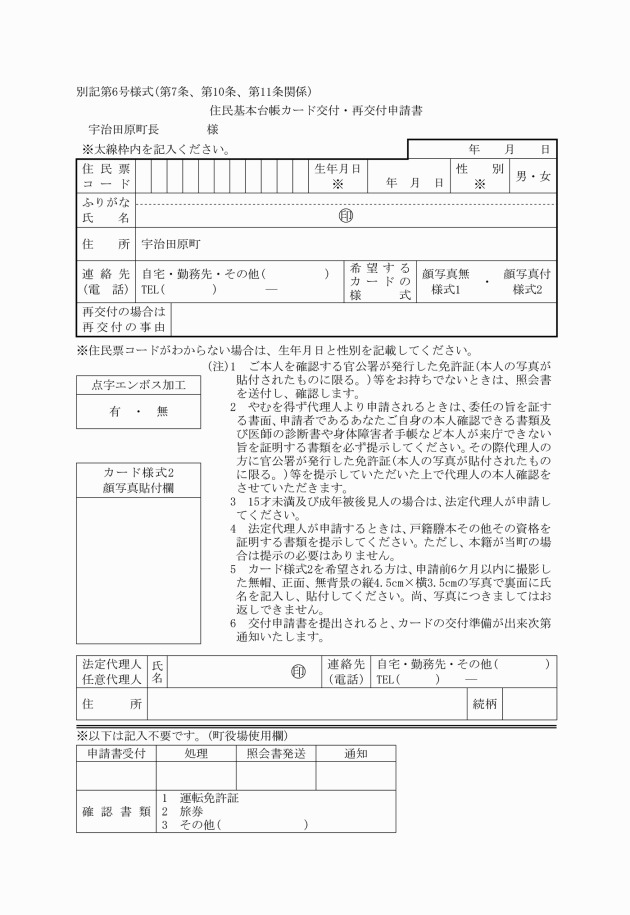

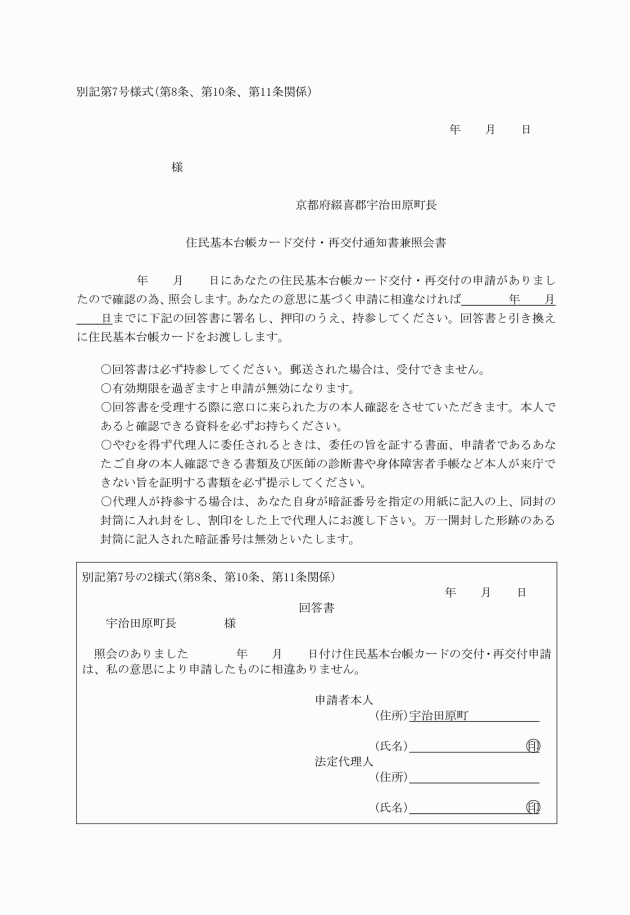

第7条 交付申請者は、自ら出頭して、住民基本台帳カード交付・再交付申請書(別記第6号様式。

以下「交付・再交付申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

2 交付申請者は、第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により出頭できないときは、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等であって本人の写真が貼付されたものの写しを添付し、交付申請書に署名又は記名押印の上、郵便等により町長に申請することができる。

3 交付申請者が、様式2の住基カードの交付を受けようとする場合は、交付申請書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、本人の上半身を撮影した、大きさが縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルの写真であって、裏面に氏名を記載したものを1枚貼付して町長に申請するものとする。ただし、町長が特に認める場合は、貼付を省略することができる。

(住基カードの交付申請の本人確認)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

(1) 旅券

(2) 運転免許証

(3) 官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等であって本人の写真が貼付されたもの

(住基カードの交付)

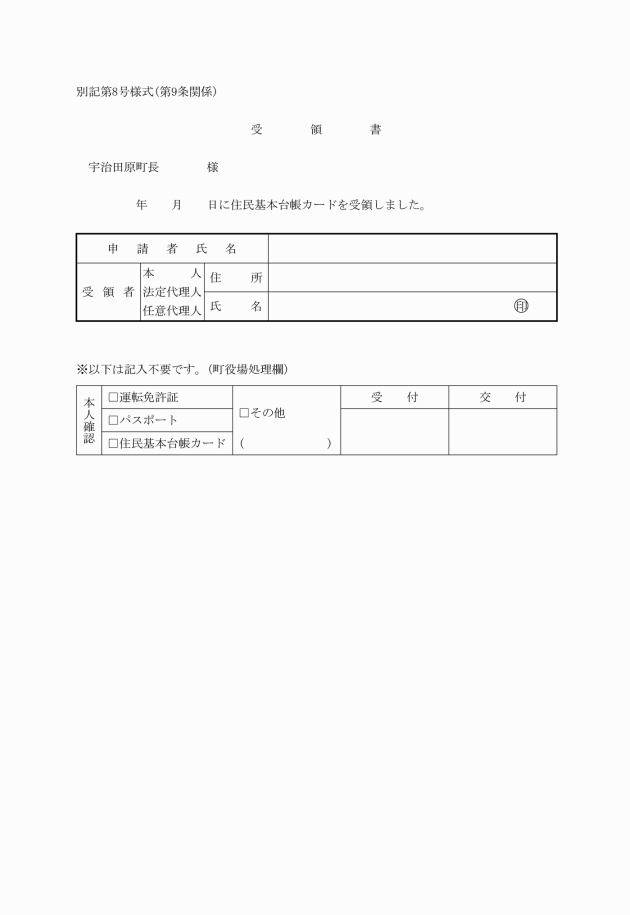

第9条 町長は、交付申請者に対し、出頭を求めて住基カードを交付するものとする。この場合、交付申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思であることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、省令第37条第1項に規定するものの提示により行い、当該書類については、複写するものとする。

3 前項の規定により、カード登録者は、住基カードの交付を受ける際に、省令第45条第1項の規定による、数字からなる4桁の暗証番号を設定しなければならない。

(住基カードの再交付)

第10条 カード登録者は、住基カードを紛失、焼失若しくは著しく損傷したとき又は住基カードの機能が損なわれた場合は、自ら出頭し、町長に対し交付・再交付申請書により申請し、住基カードの再交付を受けることができる。この場合、紛失・焼失の場合を除き現に交付を受けている住基カードを返納届により返納しなければならない。

3 住基カードの再交付に関しては、前条の規定を準用する。

(住基カードの有効期間内の交付)

第11条 カード登録者は、住基カードの有効期間の満了するまでの期間が3月未満になったとき、住基カードの裏面記載領域の余白がなくなったとき又は町長が特に必要と認めた場合は、自ら出頭し、町長に対し当該住基カードを添えて交付・再交付申請書により申請し、新たな住基カードの交付を受けることができる。この際、現に交付を受けている住基カードを返納届により返納しなければならない。

3 住基カードの有効期間内の交付に関しては、第9条の規定を準用する。

(住基カードの管理義務)

第12条 町長は、未交付の住基カードを施錠できる保管庫に納めて保管するものとする。

2 カード登録者は、善良な注意義務をもって、住基カードを管理しなければならない。

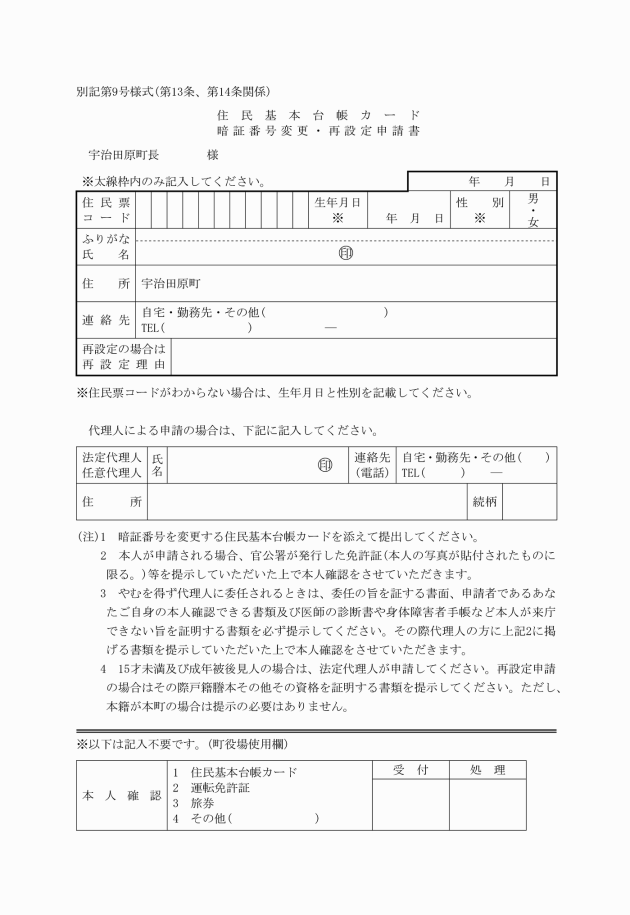

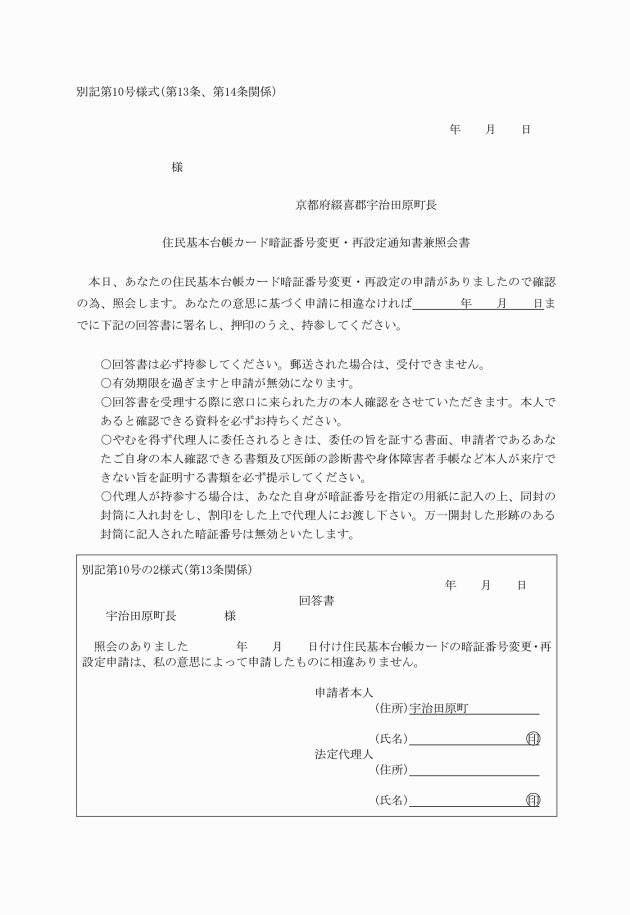

(住基カードの暗証番号の変更)

第13条 カード登録者が暗証番号を変更したいときは、自ら出頭し、当該住基カードを添えて、町長に対し住民基本台帳カード暗証番号変更・再設定申請書(別記第9号様式。以下「暗証番号変更・再設定申請書」という。)により、暗証番号の変更の申請をしなければならない。この場合において、当該カード登録者は自ら旧暗証番号を入力し、新たな暗証番号を再設定しなければならない。

(住基カードの暗証番号の再設定)

第14条 カード登録者が暗証番号を忘れたときは、自ら出頭し、当該住基カードを添えて、町長に対し暗証番号変更・再設定申請書により、暗証番号の再設定の申請をしなければならない。この場合においても、当該登録者は自ら暗証番号を再設定しなければならない。

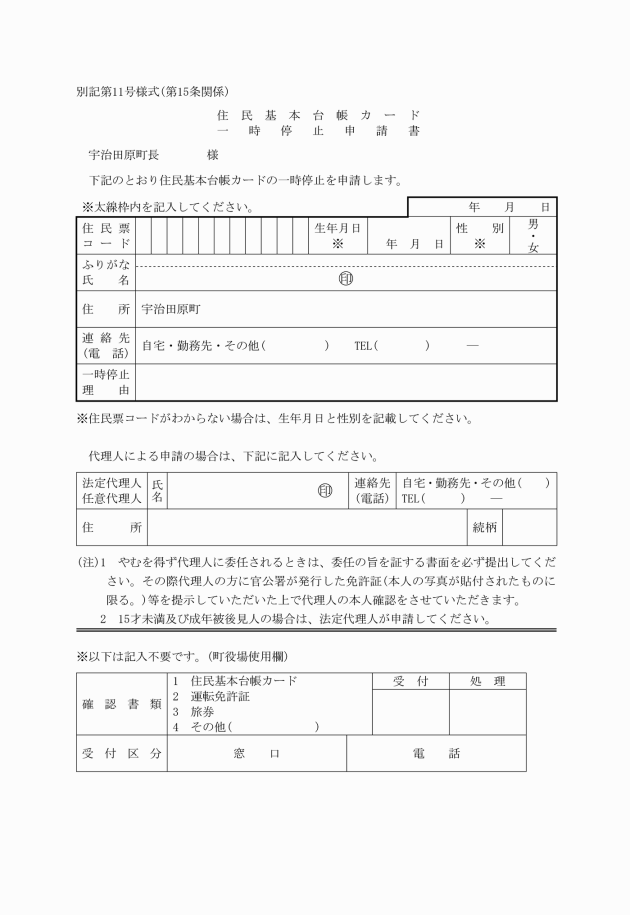

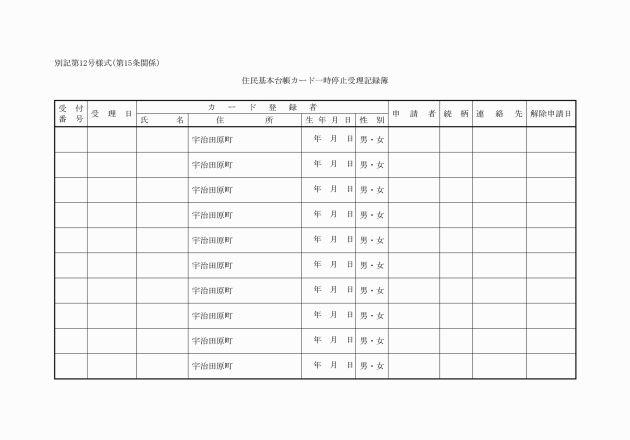

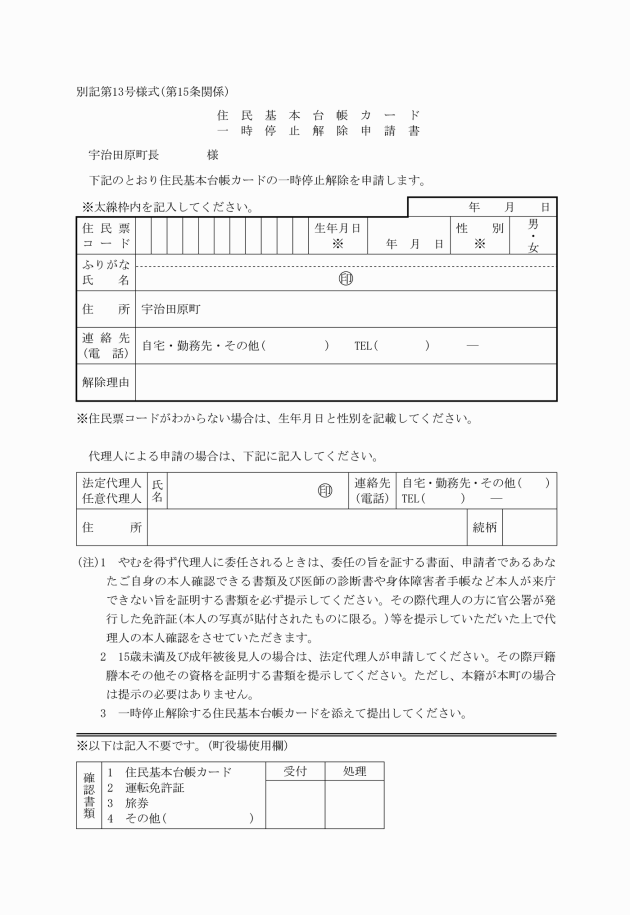

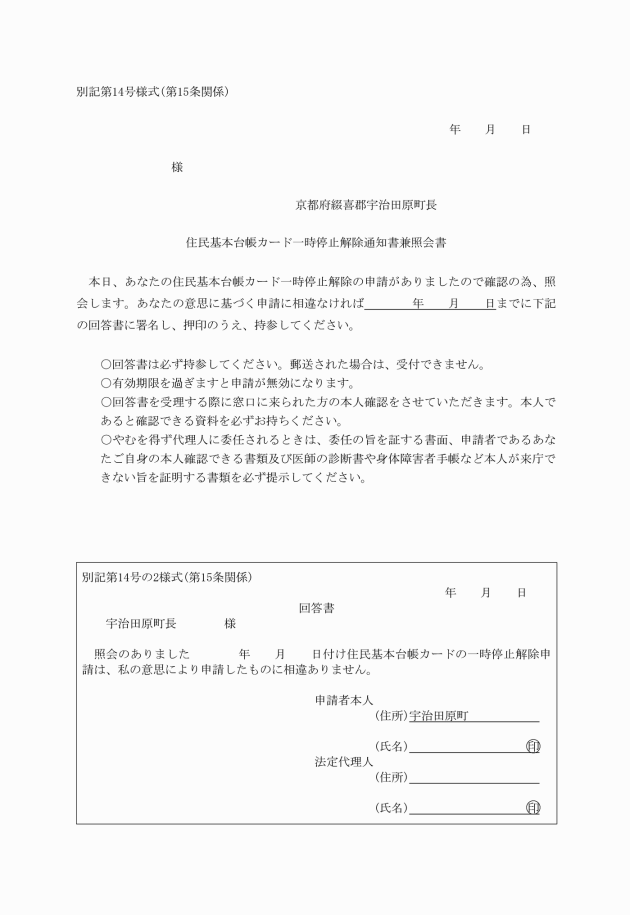

(住基カードの一時停止等)

第15条 カード登録者は、住基カードを紛失したおそれのあるとき又は一時的に使用を停止したい場合は、住民基本台帳カード一時停止申請書(別記第11号様式)により、町長に対し一時停止を申請することができる。

2 前項の申請は、同一の世帯に属するものも行うことができる。

(住基カードの返納)

第16条 カード登録者は、住基カードを廃止しようとするときは、自ら出頭し、返納届により、当該住基カードを添えて町長に届出なければならない。

2 前項の届出は、同一の世帯に属するものも行うことができる。

3 カード登録者は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかに返納届に当該住基カードを添えて町長に返納しなければならない。

(1) 住基カードを紛失した後に第10条の規定により住基カードの再交付後、当該住基カードを発見したとき。

(2) 政令第30条の21第1号、第2号又は第4号から第7号までの規定のいずれかに該当したとき。

4 カード登録者は、前3項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により出頭できないときは、返納届に、当該住基カードを添えて郵便等により町長に返納することができる。

5 町長は、政令第30条の22の規定により、カード登録者に返納を命ずることができる。

6 町長は、前項の規定により住基カードの返納を命ずることを決定したときは、カード登録者に対して、書面により通知しなければならない。この場合において、カード登録者の所在が明らかでないときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。

7 町長は、同条第1項から第4項の規定により住基カードの返納を受けたときは、直ちに半導体集積回路(以下「IC」という。)を物理的に廃棄する等の措置を講じなければならない。

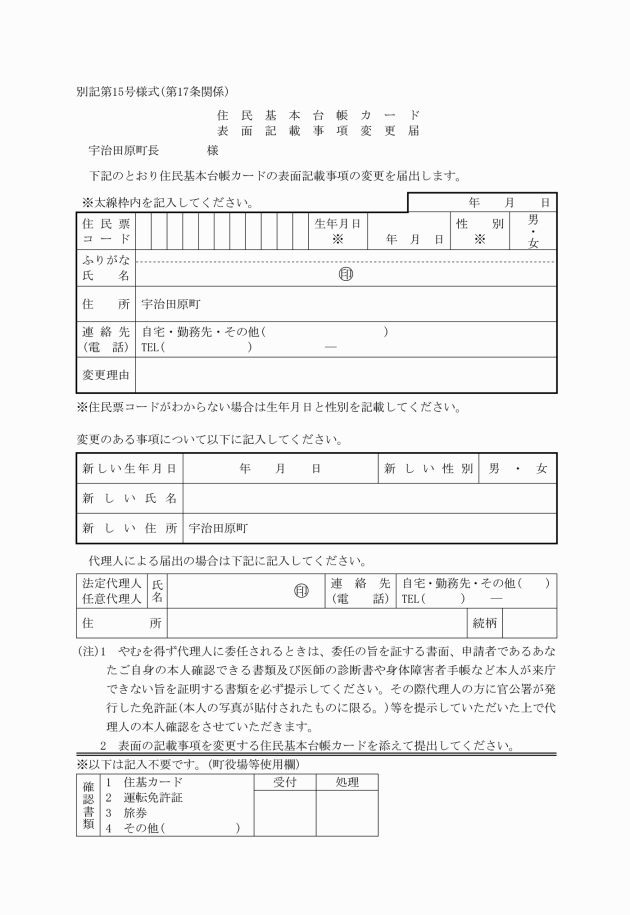

(住基カードの表面記載事項の変更)

第17条 カード登録者は、住基カードの記載事項について変更があったときは、自ら出頭し、当該住基カードを添えて、住民基本台帳カード表面記載事項変更届(別記第15号様式)にて町長に届出なければならない。

2 前項の届出は、同一世帯に属するものも行うことができる。

3 町長は、前2項の規定にかかわらず、住民基本台帳により住基カードの記載事項について変更があることを知ったときは、当該事項について、カード登録者に出頭を求めて届出させることができる。

3 第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第13条、第14条、第15条、第16条第1項及び第3項の規定による申請等を行おうとする者が病気、身体の障害その他やむを得ない理由により自ら行うことができないときは、その者が指定した者(以下「代理人」という。)がこれを行うことができる。この場合において、当該代理人は委任の旨を証する書面、省令第37条第2項に規定する書類及び申請等を行おうとする者が自ら出頭することが困難であることを証明するための診断書や身体障害者手帳等を提示又は提出しなければならない。ただし、第15条第1項から第3項及び第16条第1項から第3項までの規定による申請等を行う場合は、申請等を行おうとする者が自ら出頭することが困難であることを証明するための診断書や身体障害者手帳等を省略することができる。

5 前項の場合、当該職員は暗証番号の記載された用紙を直ちに裁断処分し、当該暗証番号を何人に対しても漏らしてはならない。

(住基カードの手数料)

第19条 住基カードの交付の手数料については、宇治田原町手数料徴収条例(平成12年条例第7号)に定めるところによる。ただし、次の各号に定める場合については、この限りではない。

(1) 住基カードに外的な損傷がないのに、ICによる読み取りが不可能の場合。

(2) その他町長が認めた場合。

(関係人に対する質問等)

第20条 町長は、住基カードに関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、関係人に対して質問をし、必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第21条 町長は、法令の規定により請求がなされる場合を除き、交付申請書その他住基カードに関する文書は、閲覧に供しない。

(文書の保存)

第22条 町長は、交付申請書等の関係書類をその申請等のあった日の属する年度の翌年度から起算して、次の各号のとおり保存するものとする。

(1) 広域交付住民票申請書 3年

(2) 前号を除く申請書等の関係書類 10年

(委任)

第23条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成15年8月25日から施行する。

附則(平成16年3月8日要綱第2号)

この要綱は、平成16年3月8日から施行する。