○宇治田原町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治田原町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者で、その障がいの程度が次に掲げる障害の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める程度のもの

ア 身体障がい者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の1級から4級までのいずれかに該当する程度

イ 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

ウ 知的障がい イに規定する精神障がいの程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年)法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの

ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者防止等法第5条の規定による保護が終了した日から5年を経過していない者

イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行ったもので当該命令がその効力を生じた日から5年を経過しないもの

2 町長は、入居の申込みをした者が常時要介護者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、その指定する者に当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることのできる介護内容その他必要な事項について調査させることができる。

(条例第6条第2項第1号に規定する規則で定める者)

第2条の2 条例第6条第2項第1号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 障害者基法第2条第1号に規定する障がい者でその障がいの程度が次に掲げる障がいの種類の区分に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの

ア 身体障がい者 前条第1項第2号(ア)に規定する程度

イ 精神障がい 精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

ウ 知的障がい イに規定する精神障がいの程度に相当する程度

(入居者資格)

第2条の3 条例第6条に規定する入居者資格に関し、外国人に関しての取り扱いについては、別に定める運用基準によるものとする。

(入居者資格調査のための必要な書類の提出)

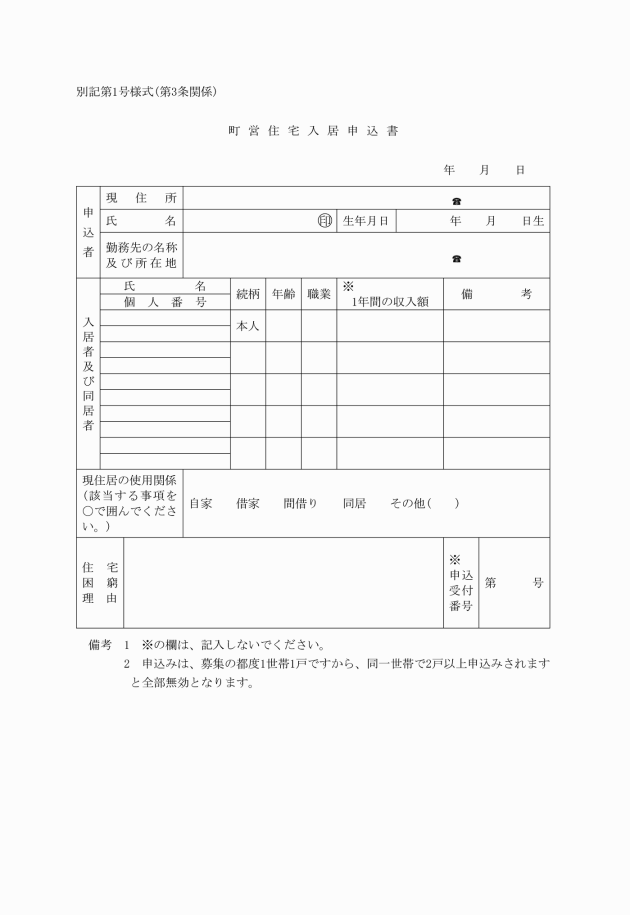

第5条 町長は、条例第8条第1項の規定により町営住宅に入居しようとする者に対し、次に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 入居しようとする者及び同居させようとする者の住民票の謄本又は抄本

(2) 入居しようとする者及び同居させようとする者の入居の申込みをした日前1年間の収入を証する書類

(3) 同居させようとする者が入居予定者の親族であることを証明する書類

(4) 同居させようとする者が入居予定者の婚姻の予約者であることを証明する書類

(5) 第2条第1項に規定する者であることを証明する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(1) 配偶者

(2) 18歳未満の者

(3) 第2条第1項第2号に掲げる者

(4) おおむね60歳以上の者

(入居可能日)

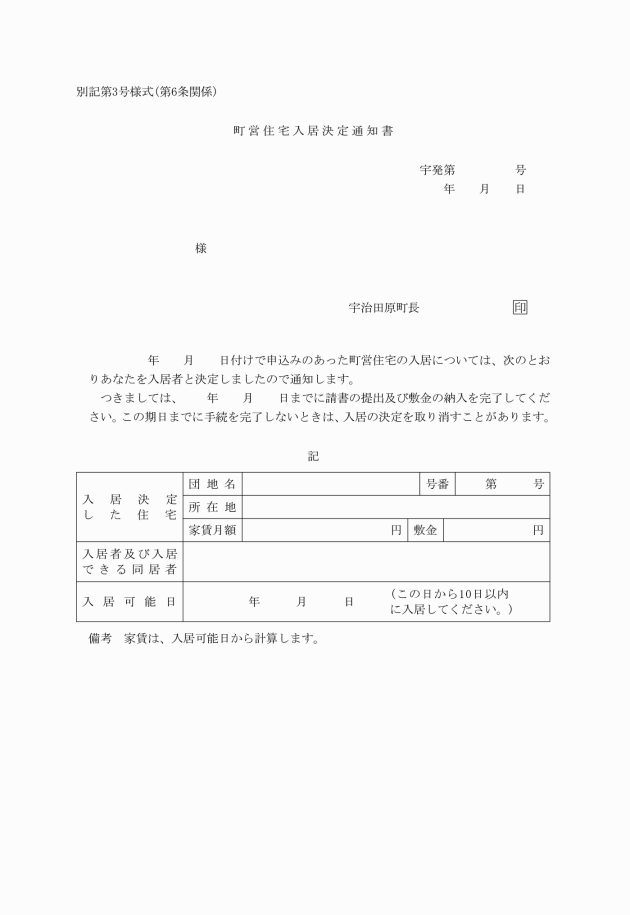

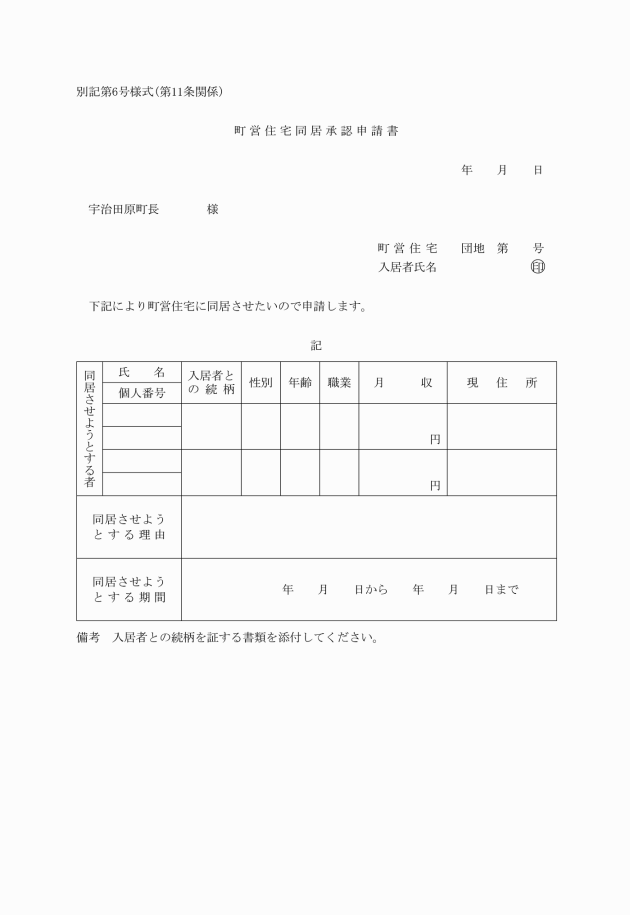

第8条 条例第11条第3項に規定する入居可能日は、町営住宅入居決定通知書に記載して通知するものとする。

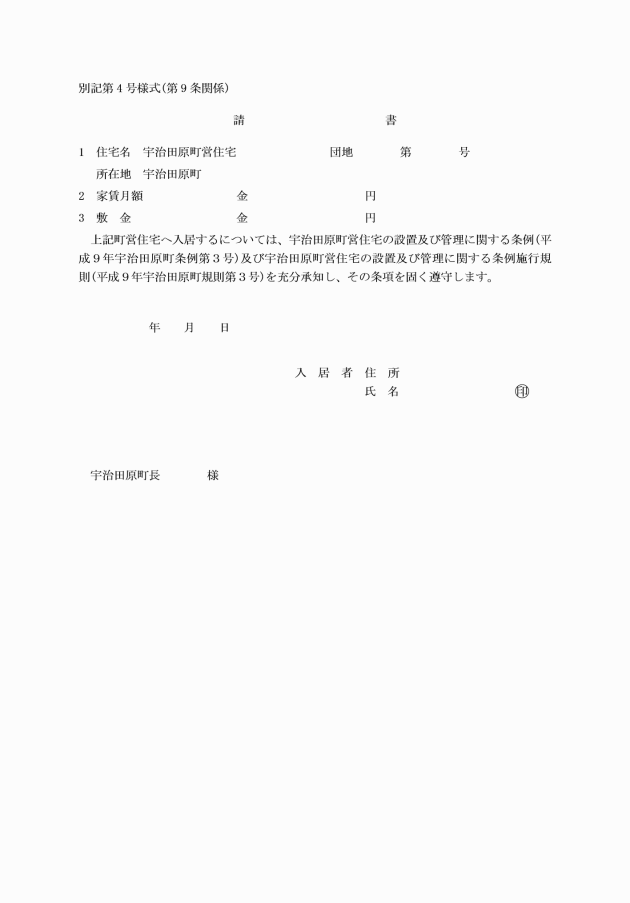

(請書)

第9条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記第4号様式によるものとする。

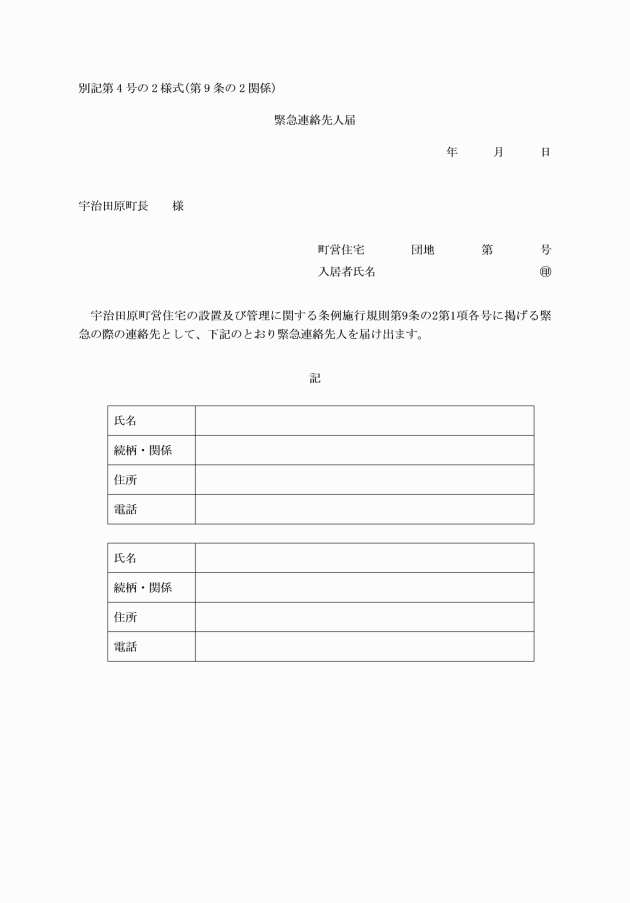

(緊急連絡先人)

第9条の2 入居者は、次に掲げる場合に、町長が確実に連絡を取れる者として、原則として京都府内に居住している3親等内の親族の中から2名を緊急連絡先人に定め、緊急連絡先人届(別記第4号の2様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める場合は、その限りではない。

(1) 入居者の行方又は安否が不明のとき。

(2) 入居者が条例第37条第1項第2号に該当し、かつ、当該入居者と連絡が取れないとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

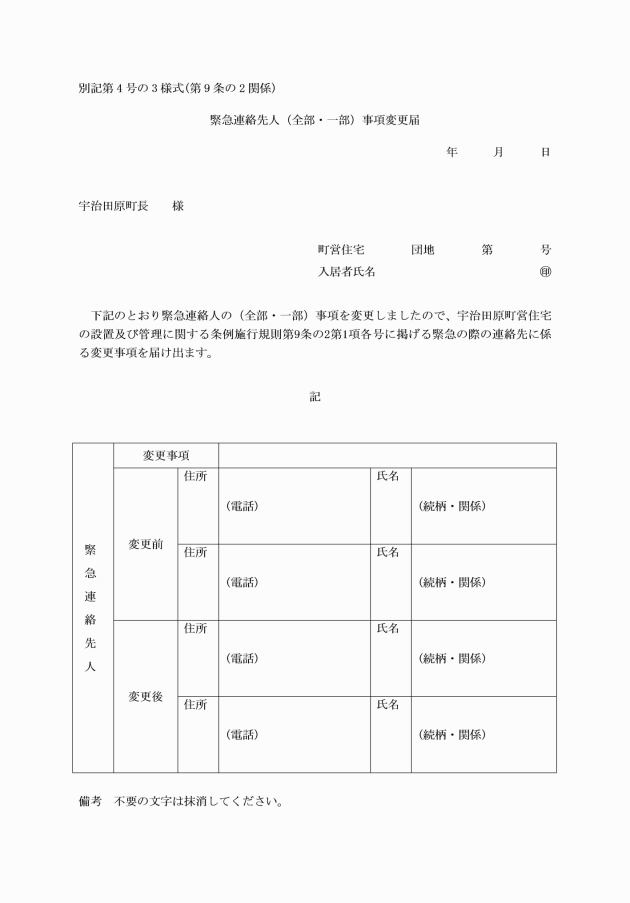

2 入居者が緊急連絡先人を変更しようとするとき、又は緊急連絡先人の住所等に変更があったときは、直ちに緊急連絡先人(全部・一部)事項変更届(別記第4号の3様式)を町長に提出しなければならない。

3 入居者は、緊急連絡先人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに緊急連絡先人を変更しなければならない。

(1) 第1項各号列記以外の部分に定める要件を欠いたとき。

(2) 成年被後見人の後見開始又は被保佐人の保佐開始の審判を受けたとき。

(3) 死亡したとき。

(1) 京都府内に居住し、独立の生計を営む者で入居者の収入以上を有する者でなくなったとき。

(2) 破産手続開始の決定又は青年被後見人の後見開始若しくは被保佐人の保佐開始の審判を受けたとき。

(3) 死亡したとき。

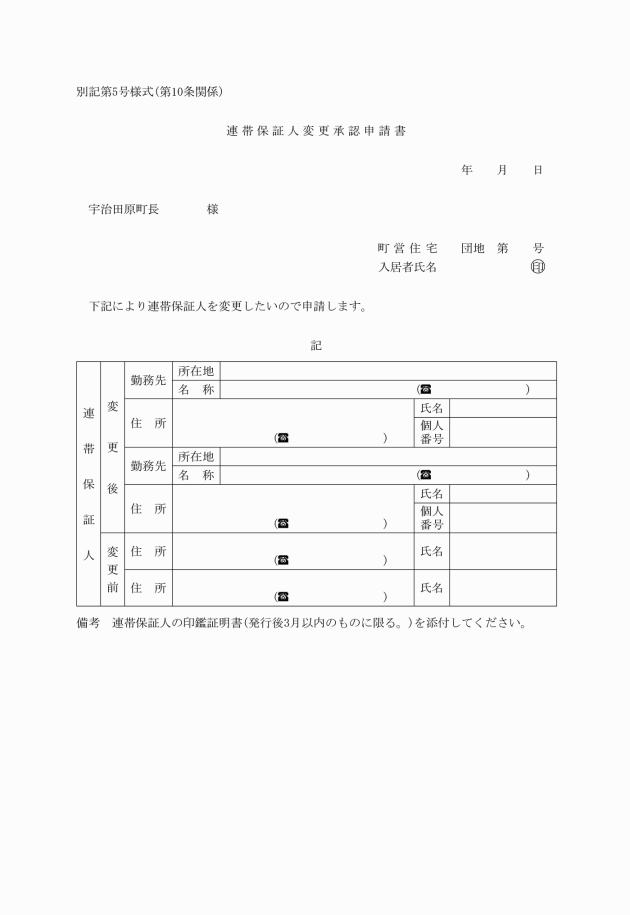

2 入居者が連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(別記第5号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 配偶者

(2) 60歳以上の者

2 条例第14条第2項の規定による令第2条第1項第4号に規定する数値(以下「利便性係数」という。)は、次の数式により算出する。なお、急激な家賃の増減を緩和するため、算出した利便性係数が前年度と比較して0.01を超える増減となる場合には、増減させる数値は0.01とする。

利便性係数=1-(設備等係数+立地便益係数)

立地便益係数=0.15×〔1-(当該団地の土地の固定資産税評価額相当額-全団地の最低の土地の固定資産税評価額相当額)÷(全団地の最高の土地の固定資産税評価額相当額-全団地の最低の土地の固定資産税評価額相当額)〕

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(宇治田原町町営住宅設置並びに管理条例施行規則の廃止)

2 宇治田原町町営住宅設置並びに管理条例施行規則(昭和32年規則第11号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則(以下「新規則」という。)第6条及び第10条から第24条までの規定は適用せず、旧規則第2条、第6条、第7条、第8条及び第12条の規定は、なおその効力を有する。

5 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

附則(平成12年3月31日規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年10月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年10月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、平成22年度3月分までの家賃については、なお従前の例による。

附則(平成23年2月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年4月1日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年10月1日規則第14号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年12月22日規則第25号)抄

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(宇治田原町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

6 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の宇治田原町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の宇治田原町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第10条第1項の規定により連帯保証人になった者(以下「連帯保証人」という。)の保証債務については、なお従前の例によるものとし、同日前に入居し、かつ、連帯保証人がいる者については、この規則による改正後の宇治田原町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第9条の2第1項に規定する緊急連絡先人届の提出は、不要とする。

附則(令和4年10月3日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

設備 | 区別 | 係数 |

トイレ | 水洗 | 0 |

汲み取り | 0.03 | |

台所 | ダイニングキッチン | 0 |

キッチンのみ | 0.03 | |

浴室設備 | 浴槽・シャワー付き | 0 |

浴槽のみ | 0.03 | |

駐車場 | 二台駐車確保 | 0 |

二台未満 | 0.03 | |

建築構造 | 一階建て | 0 |

二階建て | 0.03 |