○宇治田原町職員人事評価実施規程

平成26年4月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、職員の人事評価(以下「評価」という。)の実施について必要な事項を定め、人事管理の適正な運営を図ることを目的とする。

(評価の対象者)

第2条 評価の対象となる職員(以下「対象者」という。)は、すべての一般職員とする。ただし、次に掲げる者については、評価の対象者としない。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員

(2) 休暇、休職、停職、育児休業その他の理由により、第5条第1項第1号に規定する評価期間が2分の1未満となる職員

(3) その他町長が評価の実施が困難と認める職員

(1) 町長部局(会計課を除く)

対象者 | 補助者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 決定者 |

理事級 | ― | 副町長 | 町長 | 町長 |

課長級 | ― | 理事級 | 副町長 | 町長 |

課長補佐級 | ― | 課長級 | 理事級 | 副町長 |

係長級 | ― | |||

主任・主査級 | 必要に応じて補助者を設けることができる。 | |||

主事級 | ||||

技能労務職 |

(2) 町長部局(会計課)・議会事務局

対象者 | 補助者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 決定者 |

課長級 | ― | 理事(総務担当) | 副町長 | 町長 |

課長補佐級 | ― | 課長級 | 理事(総務担当) | 副町長 |

係長級 | ― | |||

主任・主査級 | ― | |||

主事級 | ― |

(3) 教育委員会事務局

対象者 | 補助者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 決定者 |

理事級 | ― | 教育長 | 町長 | 町長 |

課長級 | ― | 理事級 | 教育長 | 町長 |

課長補佐級 | ― | 課長級 | 理事級 | 教育長 |

係長級 | ― | |||

主任・主査級 | 必要に応じて補助者を設けることができる。 | |||

主事級 | ||||

技能労務職 |

(4) 保育所

対象者 | 補助者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 決定者 |

所長 | ― | 課長級 | 理事級 | 副町長 |

係長級 | 所長 | |||

主任・主査級 | ||||

主事級 | ||||

技能労務職 |

(5) 学校給食共同調理場

対象者 | 補助者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 決定者 |

所長 | ― | 課長級 | 理事級 | 教育長 |

係長級 | 所長 | |||

主任・主査級 | ||||

主事級 | ||||

技能労務職 |

2 1次評価者は、必要に応じて補助者を設けることができるものとする。

3 前1項の規定にかかわらず、評価を行う者について特に必要があるときは、町長が別に定める。

(1) 業績評価 対象者の仕事の業績(成果)を「職務目標の達成度」や「仕事の成果」により評価することにより行うものとする。

(2) 能力評価 対象者の職位や職種に必要な職務遂行能力を、職務行動として評価することにより行うものとする。

2 職制上の段階や職種に応じて、職務を遂行する上で発揮することが求められる標準職務遂行能力は別表のとおりとする。

(評価期間等)

第5条 人事評価の実施は次のとおりとし、期間を定めて行うものとする。ただし、実施日から確定日までの間に評価を修正すべき事実が発生した場合は、評価を再度実施し、期末面談の手続に従って、総務課に評価の修正申告するものとする。

(1) 評価期間 人事評価の対象とする期間で4月1日から3月31日までの1年間

(2) 評価及び期末面談 1月から2月に実施

(3) 評価確定日 3月31日

2 前項に定めるもののほか、評価の方法に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(評価の記録)

第6条 1次評価者及び2次評価者が対象者の評価を行ったときは、その結果を町長が別に定める人事評価シート(以下「評価シート」という。)に記録しなければならない。

(評価シートの提出)

第7条 1次評価者は、町長が指定する日までに、評価シートを総務課長に提出しなければならない。

(評価結果の本人開示)

第8条 最終評価結果について、本人の申出により開示するものとする。

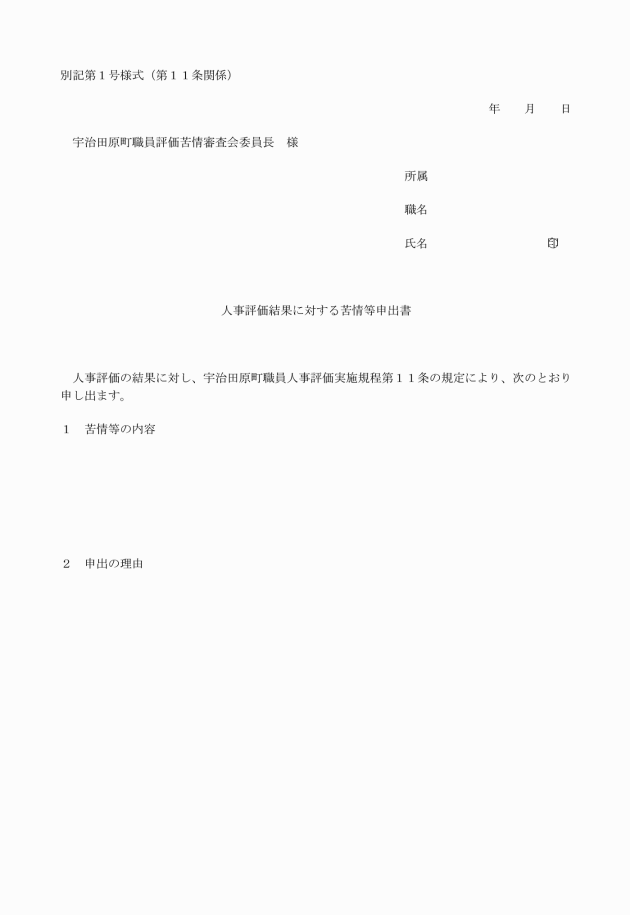

(評価に対する苦情等)

第9条 対象者は、第4条各号に規定する評価の結果に対して、苦情及び不満(以下「苦情等」という。)を申し出ることができる。

(職員評価苦情審査会)

第10条 前条の苦情等を処理するため、宇治田原町職員評価苦情審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、審査会を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員長は副町長、副委員長は教育長、委員は総務理事の他全ての理事級の職にある者、職員組合代表者、総務課長、苦情申出者の所属する所属長の職にある者をもって充てる。

6 審査会は、苦情等の受付、審査及び処置の決定を行うものとする。

7 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(苦情等の調査)

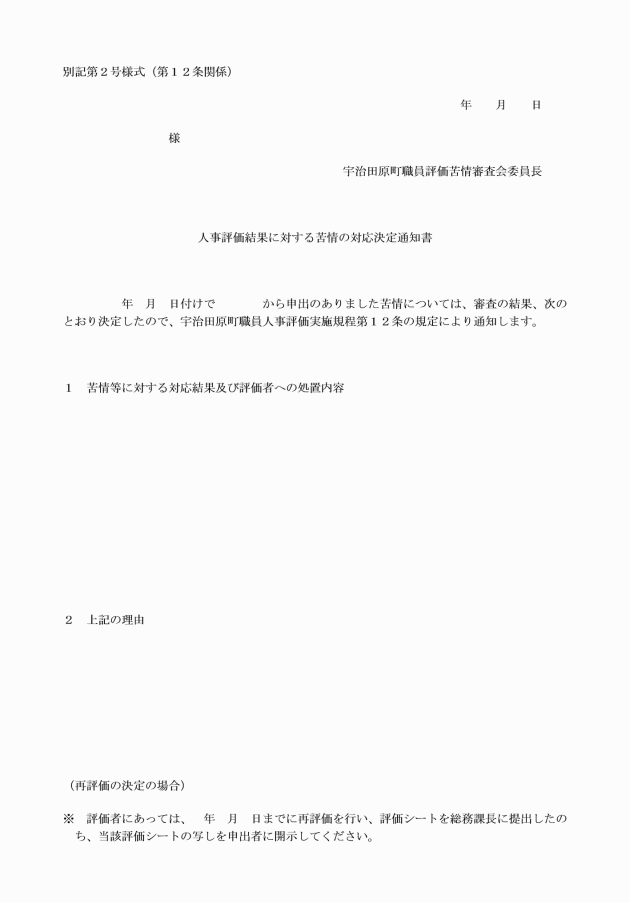

第12条 審査会は、申出の内容について審査し、審査の結果を対象者及び苦情等に係る評価手続又は評価を行った者(以下「評価者」という。)の双方に苦情等対応決定通知書(別記第2号様式)を通知するとともに、必要な処置を評価者に指示しなければならない。

(処置の実施)

第13条 評価者は、処置を指示された場合は、速やかにこれを行わなければならない。

(不利益な取扱いの禁止)

第14条 評価者は、対象者が苦情等を申し出たことを理由として、当該対象者に不利益な取扱いをしてはならない。

(評価シートの保管)

第15条 評価シートは、作成後5年間保管しなければならない。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年4月1日規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年4月1日規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年7月27日規程第6号)

この規程は、令和2年7月27日から施行する。

附則(令和5年3月31日規程第1号)抄

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(宇治田原町職員人事評価実施規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の宇治田原町職員人事評価実施規程の規定を適用する。

附則(令和6年4月1日規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

標準職務遂行能力

(一般行政職)

理事・課長級 | 組織マネジメント | 組織目標達成過程において、組織全体のマネジメント(PDCA)することができる。 |

人材育成 | 部下(後輩)職員の長所や短所を踏まえ、仕事の割り振りや指導を行いながら職員に能力開発の場を与え、仕事の目的や進め方に対する自らの考えと必要な情報を部下(後輩)職員に伝えることができる。 | |

折衝・調整 | 役場内外の折衝において、立場や意見の異なる相手に対して、誠実な対応による良好な関係構築、傾聴と論理的表現による説得、お互いのプラスを目指した調整等により、理解や協力を取り付け、組織の効果的運営に貢献することができる。 | |

意思決定 | 常日頃の意思決定や問題発生に際し、解決手順は適切であるかなど、複数の代替案などから目標達成に有効な案を選択し、機を逃さず決定することができる。 | |

企画・構想 | 目標達成のために、効果的な手段・方法を練り上げるとともに、社会情勢を把握し、将来を見通した広い視野に立った構想をとりまとめることができる。 | |

知識情報活用 | 業務に必要な情報収集や職責に期待し求められる知識・技術・技能(IT活用を含む)を身につけ、現場で活かすことができる。 | |

お客様意識 | お客様(サービス対象者)に対して常に公平に接し、お客様の立場に立って考え、親切で誠意ある対応をすることができる。 | |

チャレンジ | 職務の向上を図るために質的チャレンジ、量的チャレンジ、提案・意見具申、自己啓発を行い、更に高い目標に継続的に挑戦することができる。 | |

課長補佐級 | 業務マネジメント | 職務目標達成過程において、業務のマネジメント(PDCA)することができる。 |

人材育成 | 部下(後輩)職員の長所や短所を踏まえ、仕事の割り振りや指導を行いながら職員に能力開発の場を与え、仕事の目的や進め方に対する自らの考えと必要な情報を部下(後輩)職員に伝えることができる。 | |

折衝・調整 | 役場内外の折衝において、立場や意見の異なる相手に対して、誠実な対応による良好な関係構築、傾聴と論理的表現による説得、お互いのプラスを目指した調整等により、理解や協力を取り付け、組織の効果的運営に貢献することができる。 | |

判断 | 現状の課題・問題と優先順位を的確に位置づけ判断することができる。(情報の取捨選択、比較・識別・評価・統合化、手段・方法の優先順位の判別、状況変化への対応) | |

企画・構想 | 目標達成のために、効果的な手段・方法を練り上げるとともに、社会情勢を把握し、将来を見通した広い視野に立った構想をとりまとめることができる。 | |

知識情報活用 | 業務に必要な情報収集や職責に期待し求められる知識・技術・技能(IT活用を含む)を身につけ、現場で活かすことができる。 | |

お客様意識 | お客様(サービス対象者)に対して常に公平に接し、お客様の立場に立って考え、親切で誠意ある対応をすることができる。 | |

チャレンジ | 職務の向上を図るために質的チャレンジ、量的チャレンジ、提案・意見具申、自己啓発を行い、更に高い目標に継続的に挑戦することができる。 | |

係長級 | 業務マネジメント | 職務目標達成過程において、業務のマネジメント(PDCA)することができる。 |

人材育成 | 部下(後輩)職員の長所や短所を踏まえ、仕事の割り振りや指導を行いながら職員に能力開発の場を与え、仕事の目的や進め方に対する自らの考えと必要な情報を部下(後輩)職員に伝えることができる。 | |

折衝・調整 | 役場内外の折衝において、立場や意見の異なる相手に対して、誠実な対応による良好な関係構築、傾聴と論理的表現による説得、お互いのプラスを目指した調整等により、理解や協力を取り付け、組織の効果的運営に貢献することができる。 | |

判断 | 現状の課題・問題と優先順位を的確に位置づけ判断することができる。(情報の取捨選択、比較・識別・評価・統合化、手段・方法の優先順位の判別、状況変化への対応) | |

企画・構想 | 目標達成のために、効果的な手段・方法を練り上げるとともに、社会情勢を把握し、将来を見通した広い視野に立った構想をとりまとめることができる。 | |

知識情報活用 | 業務に必要な情報収集や職責に期待し求められる知識・技術・技能(IT活用を含む)を身につけ、現場で活かすことができる。 | |

お客様意識 | お客様(サービス対象者)に対して常に公平に接し、お客様の立場に立って考え、親切で誠意ある対応をすることができる。 | |

チャレンジ | 職務の向上を図るために質的チャレンジ、量的チャレンジ、提案・意見具申、自己啓発を行い、更に高い目標に継続的に挑戦することができる。 | |

チームワーク | チームの一員として、自分の守備範囲以外の仕事でも、前向きに協力援助することができる。 | |

責任 | 自分に与えられた職務や任せられた仕事は、報告義務を遵守し、最後までやり遂げようとすることができる。 | |

規律 | ・服務規程及び職場で決めた約束やルール(整理整頓・安全意識含む)を守り、不正には毅然と立ち向かうことができる。 ・上司の指示・命令に意思表示をし、前向きに応えることができる。 ・身だしなみや言葉遣いあるいはマナーで相手に不快な思いをさせないことができる。 ・すべての人の人権(自己実現、自立、社会参加を実現する権利)を尊重することができる。 | |

主任・主査・主事級 | 業務マネジメント | 職務目標達成過程において、業務のマネジメント(PDCA)することができる。 |

コミュニケーション | 相手の話を傾聴し、安心感、信頼感を与え、自分の考えや思いを口頭や文書等により分かりやすく伝えるなどの、双方向の意思疎通を図ることができる。 | |

理解 | 組織上の自分の役割を自覚し、仕事や上司の指示内容、関係先(相手)の主張等の要点を正しく把握することができる。 | |

改善工夫 | 現状を少しでも良くするために、問題意識を持って業務の改善・改革や創造することができる。 | |

知識情報活用 | 業務に必要な情報収集や職責に期待し求められる知識・技術・技能(IT活用を含む)を身につけ、現場で活かすことができる。 | |

お客様意識 | お客様(サービス対象者)に対して常に公平に接し、お客様の立場に立って考え、親切で誠意ある対応をすることができる。 | |

チャレンジ | 職務の向上を図るために質的チャレンジ、量的チャレンジ、提案・意見具申、自己啓発を行い、更に高い目標に継続的に挑戦することができる。 | |

チームワーク | チームの一員として、自分の守備範囲以外の仕事でも、前向きに協力援助することができる。 | |

責任 | 自分に与えられた職務や任せられた仕事は、報告義務を遵守し、最後までやり遂げようとすることができる。 | |

規律 | ・服務規程及び職場で決めた約束やルール(整理整頓・安全意識含む)を守り、不正には毅然と立ち向かうことができる。 ・上司の指示・命令に意思表示をし、前向きに応えることができる。 ・身だしなみや言葉遣いあるいはマナーで相手に不快な思いをさせないことができる。 ・すべての人の人権(自己実現、自立、社会参加を実現する権利)を尊重することができる。 |

(技能労務職)

注意力 | 任せられた仕事の段取り、遂行、点検することができる。 | |

コミュニケーション | 相手の話を傾聴し、安心感、信頼感を与え、自分の考えや思いを口頭や文書等により分かりやすく伝えるなどの、双方向の意思疎通を図ることができる。 | |

理解 | 組織上の自分の役割を自覚し、仕事や上司の指示内容、関係先(相手)の主張等の要点を正しく把握することができる。 | |

改善工夫 | 現状を少しでも良くするために、問題意識を持って業務の改善・改革や創造することができる。 | |

知識情報活用 | 業務に必要な情報収集や職責に期待し求められる知識・技術・技能(IT活用を含む)を身につけ、現場で活かすことができる。 | |

お客様意識 | お客様(サービス対象者)に対して常に公平に接し、お客様の立場に立って考え、親切で誠意ある対応をすることができる。 | |

チームワーク | チームの一員として、自分の守備範囲以外の仕事でも、前向きに協力援助することができる。 | |

責任 | 自分に与えられた職務や任せられた仕事は、報告義務を遵守し、最後までやり遂げようとすることができる。 | |

規律 | ・服務規程及び職場で決めた約束やルール(整理整頓・安全意識含む)を守り、不正には毅然と立ち向かうことができる。 ・上司の指示・命令に意思表示をし、前向きに応えることができる。 ・身だしなみや言葉遣いあるいはマナーで相手に不快な思いをさせないことができる。 ・すべての人の人権(自己実現、自立、社会参加を実現する権利)を尊重することができる。 |