○宇治田原町木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱

平成22年4月1日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宇治田原町建築物耐震改修促進計画(以下「耐震改修計画」という。)に基づき、木造住宅の耐震改修、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(1) 木造住宅 個人所有の木造の建築物(賃貸住宅を除く。)で、現に居住の用に供している住宅(住宅以外の用途を兼ねる建築物であって、延べ面積の2分の1以上を住宅の用途に供するものを含む。)をいう。

(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が定めた「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)により地震に対する安全性を評価することをいう。

(3) 耐震改修 宇治田原町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱(平成18年要綱第10号)に基づき、耐震診断をした結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅に対し、評点を1.0以上(建築物の構造上やむを得ない場合又は居住性が著しく悪化する場合にあっては、0.7以上)に向上させるための耐震改修設計及び耐震改修工事(国土交通省、一般財団法人日本建築防災協会又は一般財団法人日本建築総合試験所その他の公的試験機関で確認又は評価を受けた補強工法又は京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱(平成19年京都府告示第474号)に規定する補強工法を用いるものに限る。)を行うことをいう。

(4) 簡易耐震改修 宇治田原町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱(平成18年要綱第10号)に基づき、耐震診断をした結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅(耐震改修を実施した木造住宅を除く。)に対して行う耐震改修設計及び耐震改修工事で、京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱(平成19年京都府告示第474号)に規定する簡易な改修の方法により耐震性を向上させるもの(町長が当該方法に該当することを確認したものに限る。)をいう。

(5) 耐震シェルター設置 地震による建築物の倒壊等の被害から住民の生命を保護することを目的として、木造住宅(耐震改修又は簡易耐震改修を実施した木造住宅を除く。)内に装置(京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱に規定する必要な構造耐力を有するものに限る。)を設置することをいう。

(6) 所有者等 木造住宅の所有者又は所有者と生計を一にする居住者をいう。

(補助対象)

第3条 補助金の交付の対象となる耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する木造住宅に対して行う耐震改修、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置とする。

(1) 宇治田原都市計画区域内(以下「都市計画区域内」という。)にある木造住宅にあっては、昭和63年9月26日までに着工されていること。

(2) 耐震改修促進計画に定めた地域に建築されていること。

(3) 耐震改修又は簡易耐震改修を行う木造住宅にあっては、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に規定する建築士事務所に所属する同法第2条に規定する建築士が耐震改修設計及び工事監理を行うこと。

(4) この要綱に基づき、補助金の交付を受けて耐震改修、簡易耐震改修(耐震改修前に補助金の交付を受けて実施した簡易耐震改修を除く。)及び耐震シェルター設置を実施した木造住宅ではないこと。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 対象木造住宅の所有者等

(2) 町税の滞納がない者

(3) 対象木造住宅の建築に際し、町と協議のうえ適正に施工された木造住宅の所有者等

(補助金の交付額等)

第5条 補助金の交付額等は、別表第1のとおりとする。

2 一の木造住宅に係る耐震改修及び簡易耐震改修に対する補助金の交付は、それぞれにおいて1回に限るものとする。

3 一の木造住宅に係る耐震シェルター設置に対する補助金の交付は1回に限るものとし、耐震シェルター設置を行った木造住宅に対しては、耐震改修及び簡易耐震改修に係る補助金の交付はできないものとする。

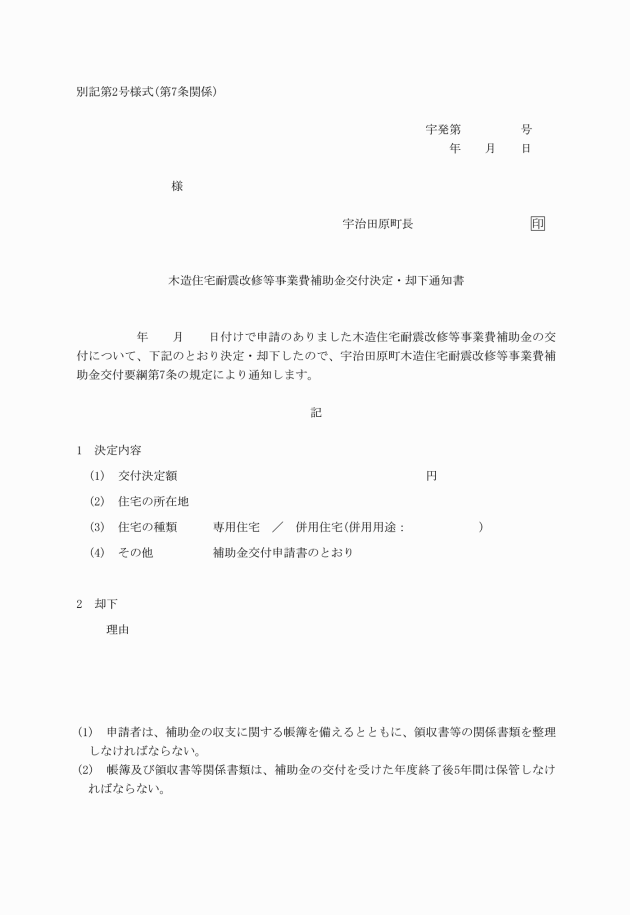

2 町長は、前項の規定による補助金の交付決定に際しては、必要な条件を別に付すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(定義の特例)

2 第2条第3号中「1.0以上(建築物の構造上やむを得ない場合又は居住性が著しく悪化する場合にあっては、0.7以上)に向上させるため」とあるのは、令和7年度分までの補助金に限り「0.7以上に向上させるため」と読み替えるものとする。

(補助金の交付額の特例)

3 第5条第2項中「1回に限るものとする。」とあるのは令和7年度分までの補助金に限り「1回に限るものとする。ただし、補助金の交付を受けて耐震改修(改修後の評点が1.0未満に限る。)を実施した一の木造住宅の評点を1.0以上に向上させる場合はこの限りではない。」と読み替えるものとする。

4 第5条第3項中「耐震改修及び簡易耐震改修」とあるのは令和7年度分までの補助金に限り「簡易耐震改修」と読み替えるものとする。

5 耐震改修(改修後の評点が1.0以上の場合)を実施した場合の令和7年度分までの補助金に限り別表第1中「

耐震改修若しくは簡易耐震改修を実施する一の木造住宅につき耐震改修又は簡易耐震改修の実施に要する経費(工事監理費も含む。以下同じ。)の5分の4の額(千円未満の端数が生じる場合は、端数を切り捨てる。耐震改修にあって当該額が100万円を超える場合は、100万円。簡易耐震改修にあって当該額が40万円を超える場合は、40万円)とする。ただし、当該木造住宅において当該耐震改修(以下、「今回改修」という。)前に補助金の交付を受けて実施した簡易耐震改修(以下、「従前簡易改修」という。)がある場合には、次のア及びイのうちいずれか少ない方の額(千円未満の端数が生じる場合は、端数を切り捨てる。)とする。 ア 今回改修に要する経費の5分の4の額 イ 100万円から従前簡易改修に要した経費の5分の4の額(当該額が40万円を超える場合は、40万円)を減じた額 |

」とあるのは「

耐震改修を実施する一の木造住宅につき耐震改修の実施に要する経費(工事監理費も含む。以下同じ。)の7分の6の額(千円未満の端数が生じる場合は、端数を切り捨てる。耐震改修にあって当該額が150万円を超える場合は、150万円)とする。ただし、当該木造住宅において当該耐震改修(以下、「今回改修」という。)前に補助金の交付を受けて実施した耐震改修(改修後の評点が1.0未満)、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置(以下、「従前改修」という。)がある場合には、次のア及びイのうちいずれか少ない方の額(千円未満の端数が生じる場合は、端数を切り捨てる。)とする。 ア 今回改修に要する経費の7分の6の額 イ 150万円から従前改修に係る補助金を差し引いた額 |

」と読み替えるものとする。

附則(平成23年9月1日要綱第21号)

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

附則(平成24年7月9日要綱第12号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成28年6月1日要綱第10号)

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

附則(平成30年4月10日要綱第17号)

この要綱は、平成30年4月10日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。

附則(平成31年4月1日要綱第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第3号中「1.0以上(建築物の構造上やむを得ない場合又は居住性が著しく悪化する場合にあっては、0.7以上)に向上させるため」とあるのは、当分の間「0.7以上に向上させるため(当該木造住宅の一階部分を除く部分に係る評点を低下させずに一階部分の評点を0.7以上に向上させるものを含む。)」と読み替えるものとする。

附則(令和6年4月1日要綱第10号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

木造住宅の区分 | 補助基本額 |

(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成している木造住宅 | 耐震改修若しくは簡易耐震改修を実施する1の木造住宅につき耐震改修又は簡易耐震改修の実施に要する経費(工事監理費も含む。以下同じ。)の5分の4の額(千円未満の端数が生じる場合は、端数を切り捨てる。耐震改修にあって当該額が100万円を超える場合は、100万円。簡易耐震改修にあって当該額が40万円を超える場合は、40万円)とする。ただし、当該木造住宅において当該耐震改修(以下、「今回改修」という。)前に補助金の交付を受けて実施した簡易耐震改修(以下、「従前簡易改修」という。)がある場合には、次のア及びイのうちいずれか少ない方の額(千円未満の端数が生じる場合は、端数を切り捨てる。)とする。 ア 今回改修に要する経費の5分の4の額 イ 100万円から従前簡易改修に要した経費の5分の4の額(当該額が40万円を超える場合は、40万円)を減じた額 耐震シェルター設置を実施する1の木造住宅につき耐震シェルター設置の実施に要する経費(工事監理費も含む。以下同じ。)の4分の3の額(当該額が30万円を超える場合は、30万円)とする。 |

(2) 昭和56年6月1日以後に着工(都市計画区域内の木造住宅にあっては、昭和63年9月26日までに着工されたもの)され、現に完成している木造住宅 | 耐震改修を実施する1の木造住宅につき耐震改修の実施に要する経費(工事監理費も含む。以下同じ。)の12分の1の額(千円未満の端数が生じる場合は、端数を切り捨てる。当該額が10万円を超える場合は、10万円)とする。 |

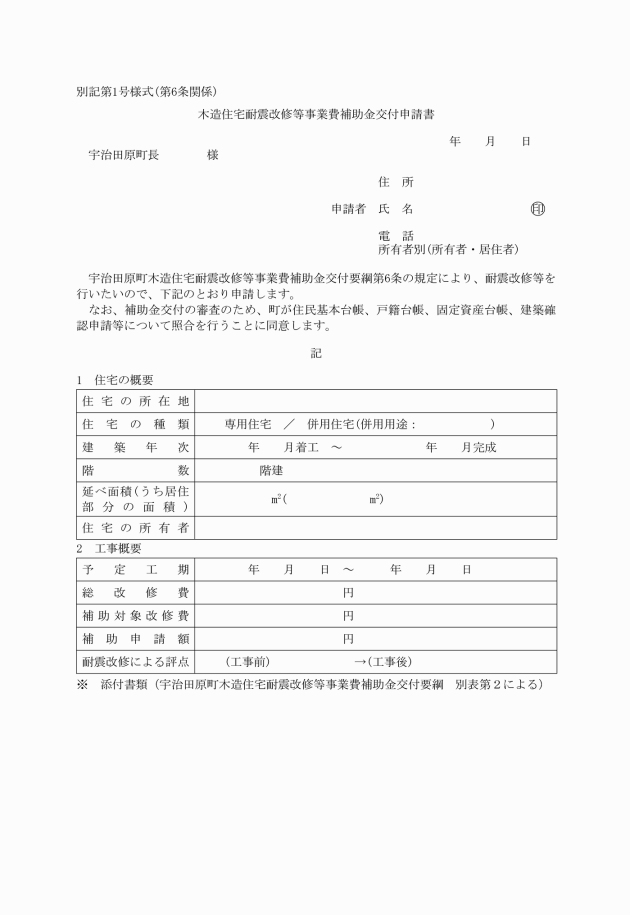

別表第2(第6条関係)

木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書に添付を要する関係図書

改修方法 | 添付図書 |

耐震改修 | (1) 耐震改修工事見積書(設計事務所及び工事施工会社等の記名・押印のあるもの) |

(2) 耐震改修設計見積書(設計事務所及び建築士の記名・押印のあるもの) | |

(3) 耐震診断結果報告書(写し) | |

(4) 耐震補強計画書 | |

①位置図、平面図 | |

②補強計画図、その他補強方法を示す図書 | |

③耐震改修後の建物についての総合判定 | |

(5) 町税の完納証明書 | |

(6) その他町長が必要と認める書類 | |

簡易耐震改修 | (1) 簡易耐震改修工事見積書(設計事務所及び工事施工会社等の記名・押印のあるもの) |

(2) 耐震診断結果報告書(写し) | |

(3) 簡易耐震改修計画書 | |

①位置図、平面図 | |

②耐震性が確実に向上すると考えられる改修計画書※ | |

(4) 町税の完納証明書 | |

(5) その他町長が必要と認める書類 | |

耐震シェルター設置 | (1) 耐震シェルター設置工事見積書(設計事務所及び工事施工会社等の記名・押印のあるもの) |

(2) 耐震シェルター設置計画書 | |

①位置図、平面図 | |

②必要な構造耐力を有することを示す図書 | |

(3) 町税の完納証明書 | |

(4) その他町長が必要と認める書類 |

(注意)※について、簡易耐震改修の方法によっては、耐震診断(一部評価を含む)による診断結果報告書及び改修後の総合判定書、建築士の免許証の写しが必要になります。

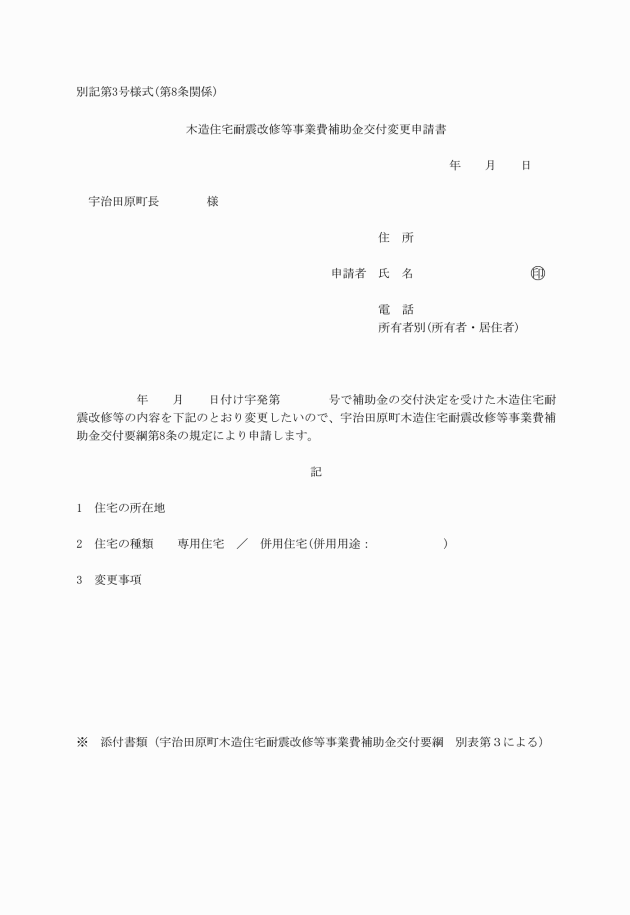

別表第3(第8条関係)

木造住宅耐震改修等事業費補助金交付変更申請書に添付を要する関係図書

改修方法 | 添付図書 |

耐震改修 | (1) 耐震改修見積書 |

(2) 変更耐震改修計画書(補強前後の平面図) | |

(3) その他変更内容が判断できる書類 | |

簡易耐震改修 | (1) 簡易耐震改修見積書 |

(2) 変更簡易耐震改修計画書 | |

①補強前後の平面図 | |

②耐震性が確実に向上すると考えられる改修変更計画書※ | |

(3) その他変更内容が判断できる書類 | |

耐震シェルター設置 | (1) 耐震シェルター設置見積書 |

(2) 変更耐震シェルター設置計画書 | |

①補強前後の平面図 | |

②必要な構造耐力を有することを示す図書 | |

(3) その他変更内容が判断できる書類 |

(注意)※について、簡易耐震改修の方法によっては、耐震診断(一部評価を含む)による診断結果報告書及び改修後の総合判定書、建築士の免許証の写しが必要になります。

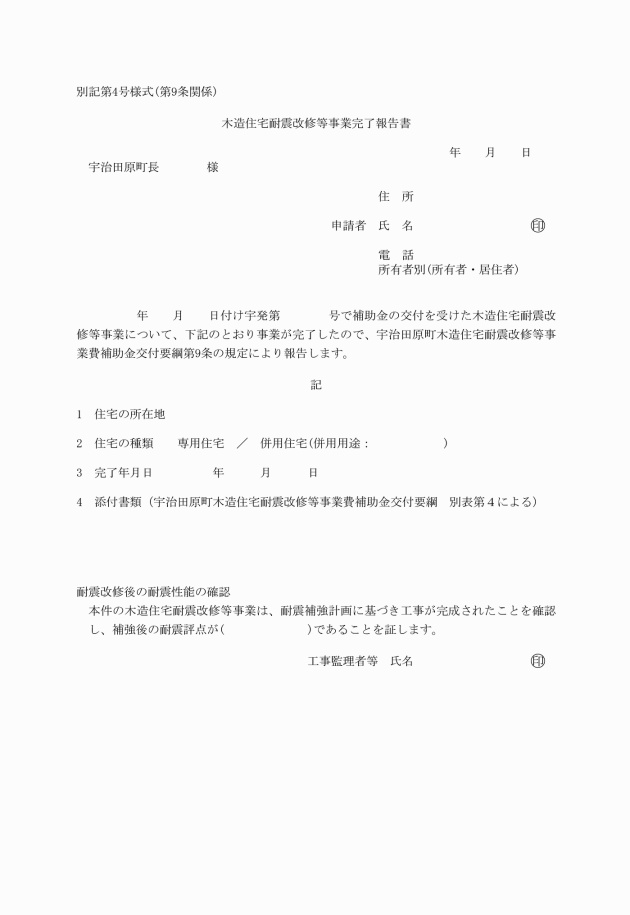

別表第4(第9条関係)

木造住宅耐震改修等事業完了報告書に添付を要する関係図書

改修方法 | 添付図書 |

耐震改修 | (1) 木造住宅耐震改修等事業補助金交付決定通知書(写し) |

(2) 工事請負契約書及び領収書(写し) | |

(3) 改修設計請負契約書及び領収書(写し) | |

(4) 耐震改修工事の施工箇所ごとの着工前及び施工中及び完了時の写真 | |

(5) 耐震補強計画書 | |

①位置図、平面図 | |

②補強計画図、その他補強方法を示す図面 | |

③耐震改修後の建物についての総合判定 | |

(6) 建築士の免許証(写し) | |

(7) その他町長が必要と認める書類 | |

簡易耐震改修 | (1) 簡易耐震改修後の建物についての総合判定※ |

(2) 簡易耐震改修工事の施工箇所ごとの着工前及び施工中及び完了時の写真 | |

(3) 工事請負契約書及び領収書(写し) | |

(4) その他町長が必要と認める書類 | |

耐震シェルター設置 | (1) 耐震シェルター設置後の建物についての総合判定 |

(2) 耐震シェルター設置工事の施工箇所ごとの着工前及び施工中及び完了時の写真 | |

(3) 工事請負契約書及び領収書(写し) | |

(4) その他町長が必要と認める書類 |

(注意)※について、簡易耐震改修の方法によっては、耐震診断(一部評価を含む)による改修後の補強総合判定書、建築士の免許証の写しが必要になります。