○宇治田原町山砂利採取跡地復旧促進要綱

平成10年8月31日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、宇治田原町内における山砂利採取跡地の埋戻事業のあっせんに関し、必要な事項を定めることにより、山砂利採取跡地の早期復旧と安全性の確保を図ることを目的とする。

(埋戻材)

第2条 埋戻事業に用いる埋戻材は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物に属さないもので国、地方公共団体その他の公共団体、国、府若しくは町の公社、公団、事業団又はガス供給事業若しくは電気供給事業その他公益性がある事業で特に町長が認める事業主体が施行する事業(以下「公共事業」という。)から発生する土砂(以下「建設発生土」という。)とする。

(関係機関への協力依頼)

第3条 町長は、周辺市町村等に建設発生土の指定処分地として、協力要請を行うものとする。

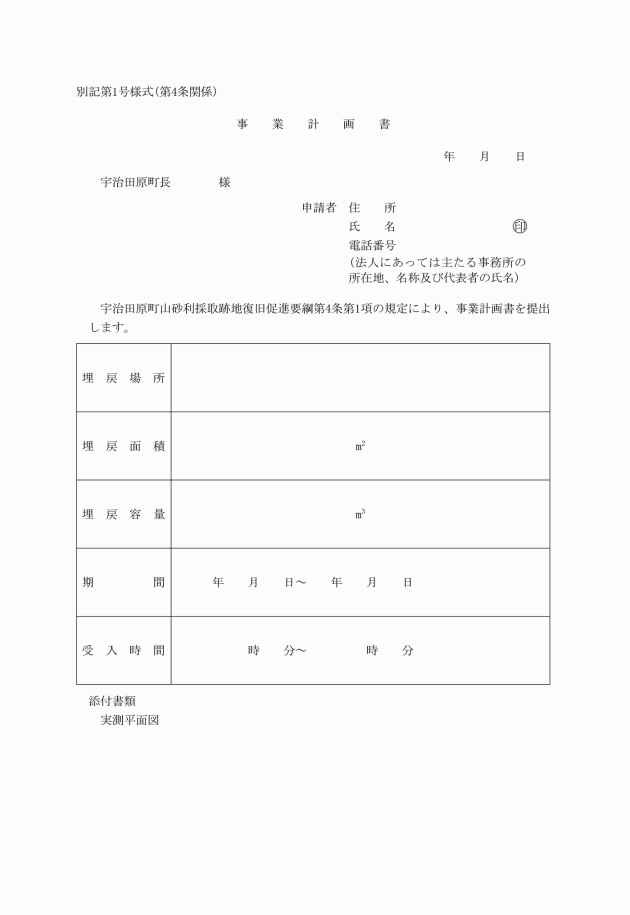

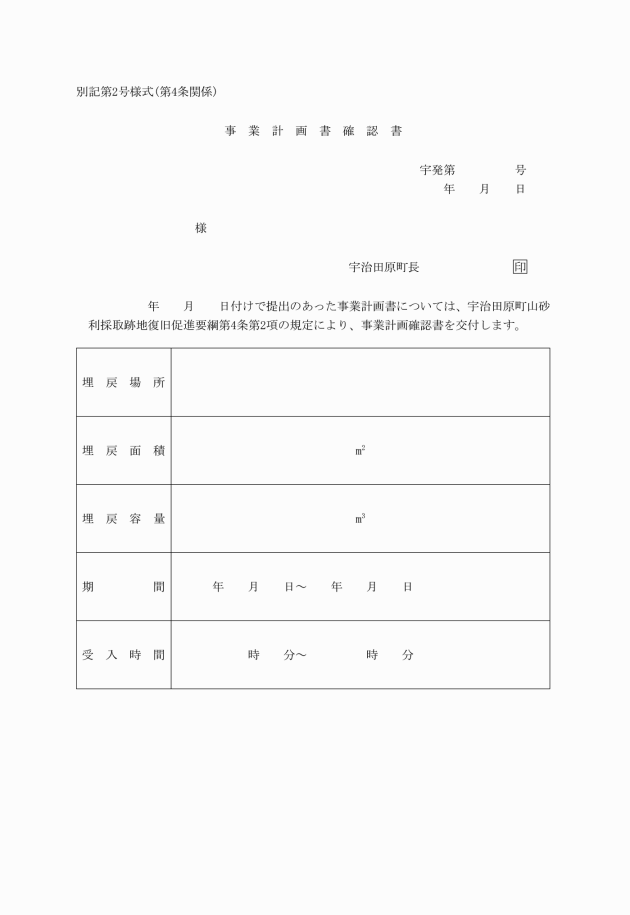

(事業計画)

第4条 埋戻事業を希望する者(以下「受入事業者」という。)は、次に掲げる事項を調査のうえ、事業計画書(別記第1号様式)を作成し、町長に提出するものとする。

(1) 埋戻場所及びその面積

(2) 埋戻容量

(3) 埋戻しを行う時期及びその期間

(4) その他必要な事項

(埋戻事業)

第5条 町長が行う埋戻事業のあっせんは、前条の事業計画書に基づき実施するものとする。ただし、町長が、防災上特に緊急の必要があると認めたときは、この限りでない。

2 受入事業者は、この要綱に基づき受け入れた建設発生土を目的外に使用してはならない。

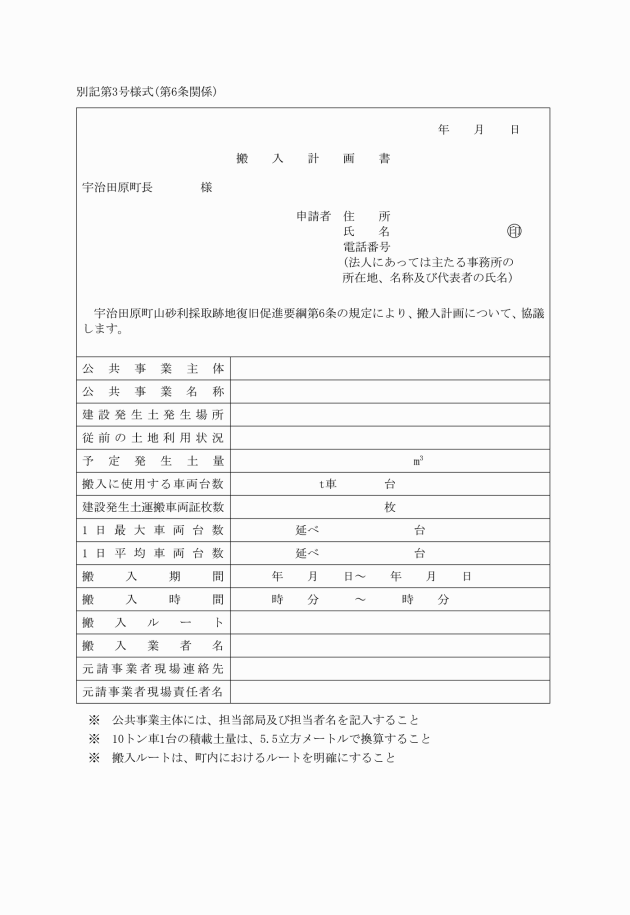

(搬入計画)

第6条 この要綱に基づき建設発生土を搬入しようとする公共事業の元請事業者(以下「請負事業者」という。)は、搬入計画書(別記第3号様式)を作成し、町長に提出して、搬入計画について協議しなければならない。

(事前分析検査)

第7条 町長は、前条の搬入計画書の提出を受けたときは、搬入される建設発生土の安全性を確保するため、当該公共事業地内の発生土について、事前分析検査を実施するものとする。

2 前項の検査に要する費用は、請負事業者の負担とする。

3 事前分析検査に係る安全性判定基準及びその測定方法は、別表第1に規定する基準によるものとする。

4 試料の採取は、別表第2に規定する基準により行うものとする。

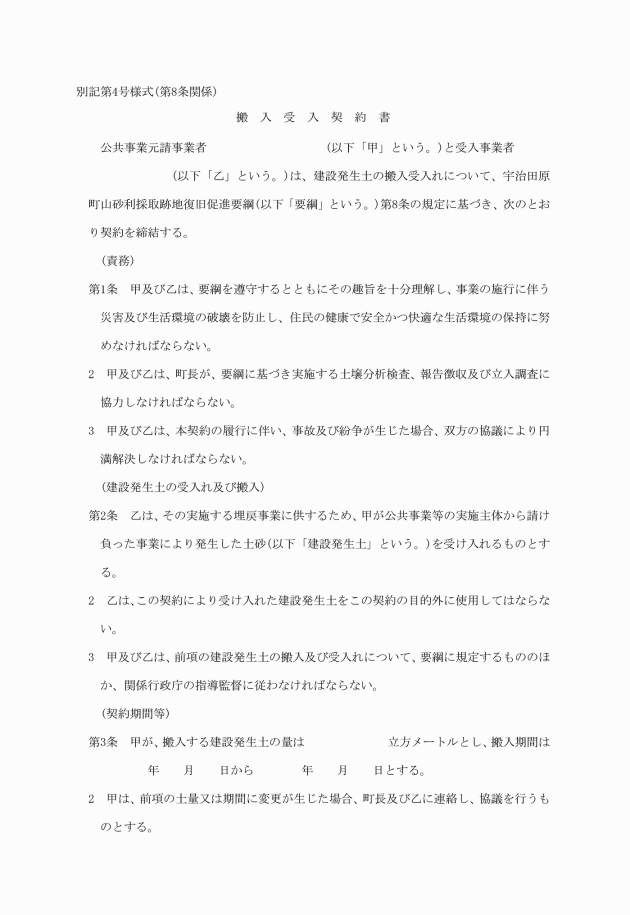

2 請負事業者は、前項の契約を締結したときは、速やかにその写しを町長に提出しなければならない。

3 この要綱の規定に違反し、又は町長の命じる措置に従わなかった場合、第1項の契約は、解除されるものとする。

2 請負事業者は、車両証を紛失した場合は、速やかに町長にその旨を届け出て、町長の指示に従わなければならない。

3 町長は、不法投棄の防止を図るため、速やかに受入事業者に紛失のあった車両証の番号を通知しなければならない。

4 請負事業者は、埋戻事業完了後、速やかに車両証を町長に返却しなければならない。

5 町長は、受入事業者及び請負事業者に対し、積載する建設発生土の落下及び飛散防止、誘導員の配置等の安全対策を講じさせるとともに、運行に関し日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、荒天の日、早朝、夜間及び通勤通学時間帯を避ける等、周辺住民の迷惑とならないよう、指導しなければならない。

(産業廃棄物等の搬入禁止)

第10条 請負事業者は、建設発生土の搬入に当たっては、産業廃棄物及びこれに類する物質を搬入してはならない。

2 前項の物質が建設発生土に混入して搬入されたときは、請負事業者は、町長の指示に従い、直ちに自らの費用で当該建設発生土を搬出しなければならない。

3 前項の処置をやむを得ず町長又は受入事業者が実施した場合には、請負事業者は、その処理に要した費用を全額負担するものとする。

(報告徴収及び立入調査)

第11条 町長は、この要綱の施行に必要な限度において、受入事業者、公共事業主体及び請負事業者に対し、当該事業に関し報告をさせることができる。

2 町長は、この要綱の施行に必要な限度において、その職員に、埋戻場所及び建設発生土の発生地に立ち入り、施設その他の物件を調査させることができる。

4 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

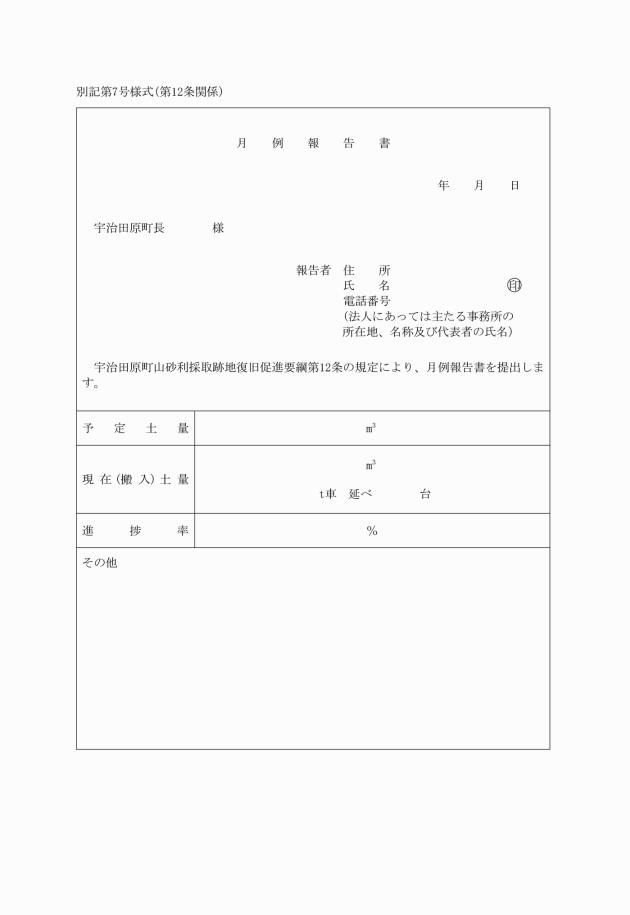

(定期報告)

第12条 受入事業者及び請負事業者は、事業の実施状況について、毎月25日までに月例報告書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(中間調査)

第13条 町長は、搬入される建設発生土の安全性を確保するため、搬入期間内の適当な時期に、その発生地の土壌について第7条第3項に規定する判定基準及び測定方法により土壌分析の中間検査を実施するものとする。

2 前項の中間検査に要する費用は、請負事業者の負担とする。

3 町長は、第1項の中間検査の結果、建設発生土の発生地の土壌が、判定基準に適合しないことが判明した場合は、直ちに建設発生土の搬入を中止させなければならない。

6 請負事業者は、搬入建設発生土が判定基準に適合しない場合には、町長の指示に従い、直ちに自らの費用で当該建設発生土を搬出しなければならない。

(抜取検査)

第14条 町長は、搬入される建設発生土の安全性を確保するため、必要に応じて、任意の搬入車両の建設発生土の一部を採取し、土壌分析検査を実施するものとする。

3 町長は、第1項の抜取検査の結果、建設発生土の発生地の土壌が、判定基準に適合しないことが判明した場合は、直ちに建設発生土の搬入を中止させなければならない。

6 請負事業者は、搬入建設発生土が判定基準に適合しない場合には、町長の指示に従い、直ちに自らの費用で当該建設発生土を搬出しなければならない。

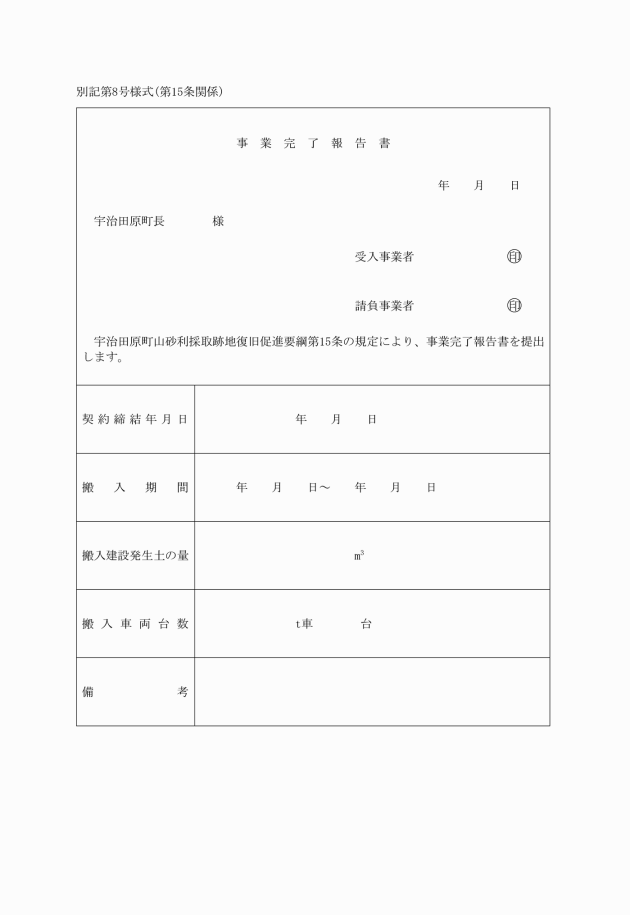

(完了報告)

第15条 受入事業者及び請負事業者は、契約に基づく建設発生土の搬入を完了したときは、事業完了報告書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(埋戻整備費用)

第16条 この要綱に基づき建設発生土を搬入する請負事業者は、別に定める埋戻整備費用を負担するものとする。

(適用除外)

第17条 町長は、建設発生土の発生地が町内である場合、小規模土工等で、化学薬品を使用する工場、産業廃棄物の不法投棄等による土壌汚染の危険性がないと町長が認めた場合は、この要綱に基づく土壌分析検査の一部又は全部を免除することができる。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年8月1日から適用する。

附則(平成12年8月11日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成14年10月1日要綱第8号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成31年4月1日要綱第4号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年8月16日要綱第10号)

この要綱は、令和元年8月16日から施行する。

別表第1(第7条関係)

安全性判定基準及び測定方法

項目 | 環境上の条件 | 測定方法 |

カドミウム | 検液1lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき1mg未満であること。 | 環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和46年農林省令第47号に定める方法 |

全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格38に定める方法(規格38.1.1及び38の備考の11に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1に掲げる方法 |

有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年環境庁告示第64号」という。)付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) |

鉛 | 検液1lにつき0.01mg以下であること。 | 規格54に定める方法 |

六価クロム | 検液1lにつき0.05mg以下であること。 | 規格65.2(規格65.2.7を除く。)に定める方法(規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。) |

砒素 | 検液1lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。 | 環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和50年総理府令第31号に定める方法 |

総水銀 | 検液1lにつき0.0005mg以下であること。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 |

アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法 |

PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |

ジクロロメタン | 検液1lにつき0.02mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |

四塩化炭素 | 検液1lにつき0.002mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |

クロロエチレン(塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1lにつき0.002mg以下であること。 | 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法 |

1,2―ジクロロエタン | 検液1lにつき0.004mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |

1,1―ジクロロエチレン | 検液1lにつき0.1mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |

1,2―ジクロロエチレン | 検液1lにつき0.04mg以下であること。 | シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |

1,1,1―トリクロロエタン | 検液1lにつき1mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |

1,1,2―トリクロロエタン | 検液1lにつき0.006mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |

トリクロロエチレン | 検液1lにつき0.03mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |

テトラクロロエチレン | 検液1lにつき0.01mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |

1,3―ジクロロプロペン | 検液1lにつき0.002mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |

チウラム | 検液1lにつき0.006mg以下であること。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 |

シマジン | 検液1lにつき0.003mg以下であること。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |

チオベンカルブ | 検液1lにつき0.02mg以下であること。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |

ベンゼン | 検液1lにつき0.01mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |

セレン | 検液1lにつき0.01mg以下であること。 | 規格67.2、67.3又は67.4に定める方法 |

ふっ素 | 検液1lにつき0.8mg以下であること。 | 規格34.1(規格34の備考の1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、燐酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6の図2の注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質がいずれも共存しないことを確認しなかった試料を測定する場合にあっては、規格34.1.1c)に定める操作(規格34.1.1c)の注(2)の規定により蒸留が終わった後に留出液に硫酸を滴加する操作を行うこと及び規格34の備考の1に定める操作を除く。)を行うものとする。) |

ほう素 | 検液1lにつき1mg以下であること。 | 規格47.1、47.3又は47.4に定める方法 |

1,4―ジオキサン | 検液1lにつき0.05mg以下であること。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法 |

備考 1 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては、付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。 2 カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1lにつき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液1lにつき0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び3mgとする。 3 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 4 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。 | ||

別表第2(第7条関係)

試料採取基準

基準箇所数 | 備考 |

半径100mの区域につき1箇所の試料採取を行う。 | 1 当該区域において、既に事前分析検査を実施した実績があるものについては、これを採用することができる。 2 試料採取基準の詳細は、別に定める。 |